36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

自動運転レベル4で走行する無人配送車が、中国での普及に向けて急速に動き出しており、市場規模と車両の台数は急増している。これまで中国では、公道ではない工業団地や倉庫物流や港湾・空港などで主に使われていたが、今後は公道での普及が進みそうで、街中でもその姿を見かける機会が増えそうだ。

これまでも中国発のニュースやSNSでは、無人配送車の動向や、「これだけ走っている」という情報がたびたび報じられてきた。車両の発表やサービスがスタートするときこそ華々しく紹介されるが、いざ運用が始まると、道路工事中大きな穴に落ちたり、スピードバンプに引っかかって動けなくなtたり、車に衝突してそのまま走り去ったり、倒れた二輪車を認識せず引きずって走行したり、二台の無人配送車が道を譲り合って動かず道を塞ぐといった、面白ニュースばかりが出回るようになった。こうした事件はホテル内の荷物配送ロボットなどにも通じるものがある。

とはいえ、無人配送車を実際見たことがある人がどれだけいるかを考えると、運用されている都市や地域は限定されていて、「普及している」とはとても言い難い状況だった。なぜ普及していないかというと、車両の値段が高いのと、各地方政府の道路走行許可がそれほどされなかったからだ。逆に現在普及が進みそうというのは、この双方の問題が解決しつつある。

中国における無人配送車の主要企業としては、新石器(Neolix)、九識智能(ZELOS)、白犀牛(WHITE RHINO)という3社に加え、大企業ではアリババの物流企業の菜鳥(CAINIAO)も加わっている。

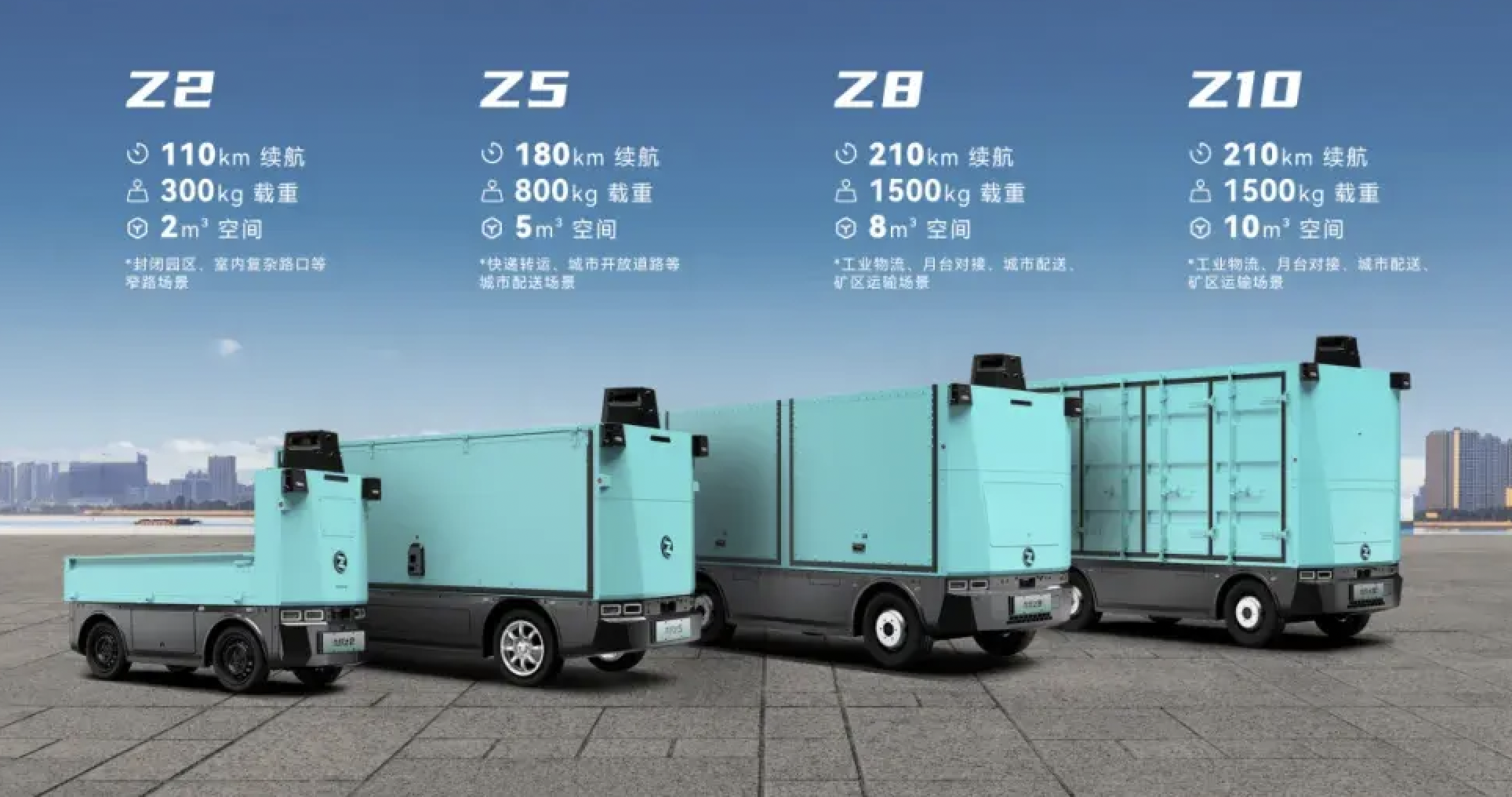

5月には九識智能は製品価格が2万元(約40万円)を切る、積載量500kgの初の戦略モデルE6を発売し、続いて新石器が積載容積6立方メートル、積載量1000kg、航続距離200kmのモデルXを頭金888元(約1万8000円)で購入可能だと発表。

6月18日に菜鳥は2万1800元(約44万円)の新型自動運転車「Cainiao GT-Lite」を発売し、さらに期間限定で5000元(約10万円)割引きの1万6800元(約34万円)での販売を開始した。1台40万円を切る激安価格で無人配送車が買えるようになったのだ。

また、サブスクリプション形式で車両を貸し出すメーカーも登場。EC大手の京東(JDドットコム)や、フードデリバリー大手の美団(Meituan)、物流大手の順豊(SF)などの大手企業では、受注と納入が大幅に増加しており、1年間で1000台を超える車両を納入したところもあるという。こうした製品の低価格化の背景には、大量生産のほか、中国製部品の品質向上や、レーダーではなくコストの低いカメラを採用するといった部品の見直しも寄与している。

中国での無人配送車をはじめとする低速自動運転車の販売台数は、2024年には前年比34%増の約3万3000台、2025年には4万7000台に拡大すると予測されている(新戦略低速無人運転産業研究所調べ)。景気低迷の話題が続く中でも、この分野は堅調な成長を続けている。

無人配送車の普及を後押ししているのが、中国政府の政策だ。2024年11月には、2027年までに社会全体の物流コストの対GDP比を約13.5%まで削減することを目標とする、「社会全体の物流コストを効果的に削減するための行動計画」を発表している。その施策の一環として、ドローンや、ロボットが稼働する無人倉庫に加えて、無人配送車の活用が推奨されている。具体的には、宅配会社の都市内拠点からマンション団地内の配送ステーションまでの数キロの区間を無人配送車で結ぶことで人材不足の解決を目指している。

業界関係者によると、業態や運用モデルによっては、無人配送車を導入することで、速達コストを30~50%削減できる可能性があるという。中国では、中央政府が経済目標を掲げると、それに呼応する形で地方政府が続々と支援策を打ち出し、産業の発展が加速する構造がある。そうした背景を踏まえると、無人配送車は少なくとも2027年末までは、確実に成長が見込まれる有望産業といえるだろう。

自治体が許可すればどこでも走行していいというわけではなく、無人配送車が通行するためには、あらかじめ「走行ルート」の選定作業が必要になる。北京や深センなどでは、物流大手企業の菜鳥、美団、京東、極兎(J&Tエクスプレス)と、新石器、九識智能などが協力して配送に適した走行ルートを次々に設定し、その数を増やしている。

たとえば深センでは、300台弱の無人配送車が公道を走行していて、2025年末までにその数は1000台を超えそうな勢いで増えている。また走行ルートとして設定された道は市内で計300kmを超える。こうしたルートの設定は、企業側のニーズをもとにルートを評価し、走行ニーズに行政側も迅速に応えており、無人配送インフラの整備が加速している。

そうした背景を受けて、2025年に入ってからは、無人配送車の関連企業による大型の資金調達が相次いでいる。具体的には2月には新石器がC+ラウンドで10億元(約200億円)の資金調達を、4月には九識智能がB3ラウンドで1億ドル(約150億円)の資金調達を、5月には白犀牛が順豊をリード役として、Bラウンドで2億元(約40億円)の資金調達を完了したとそれぞれ発表した。これほど立て続けに資金調達が行われているのは、「これから市場が大きく広がり、収益が見込めるタイミングに差し掛かっている」という投資家の判断の裏返しとも言える。

十分な資金が確保されれば、研究開発の加速や製品展開の充実が可能となり、企業としての「ものづくり力」が高まるわけだ。2027年にはトライアンドエラーを重ね、より安定した挙動の自動配送車が街中でも珍しくなくなっているかもしれない。

(文:山谷剛史)

36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする