セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

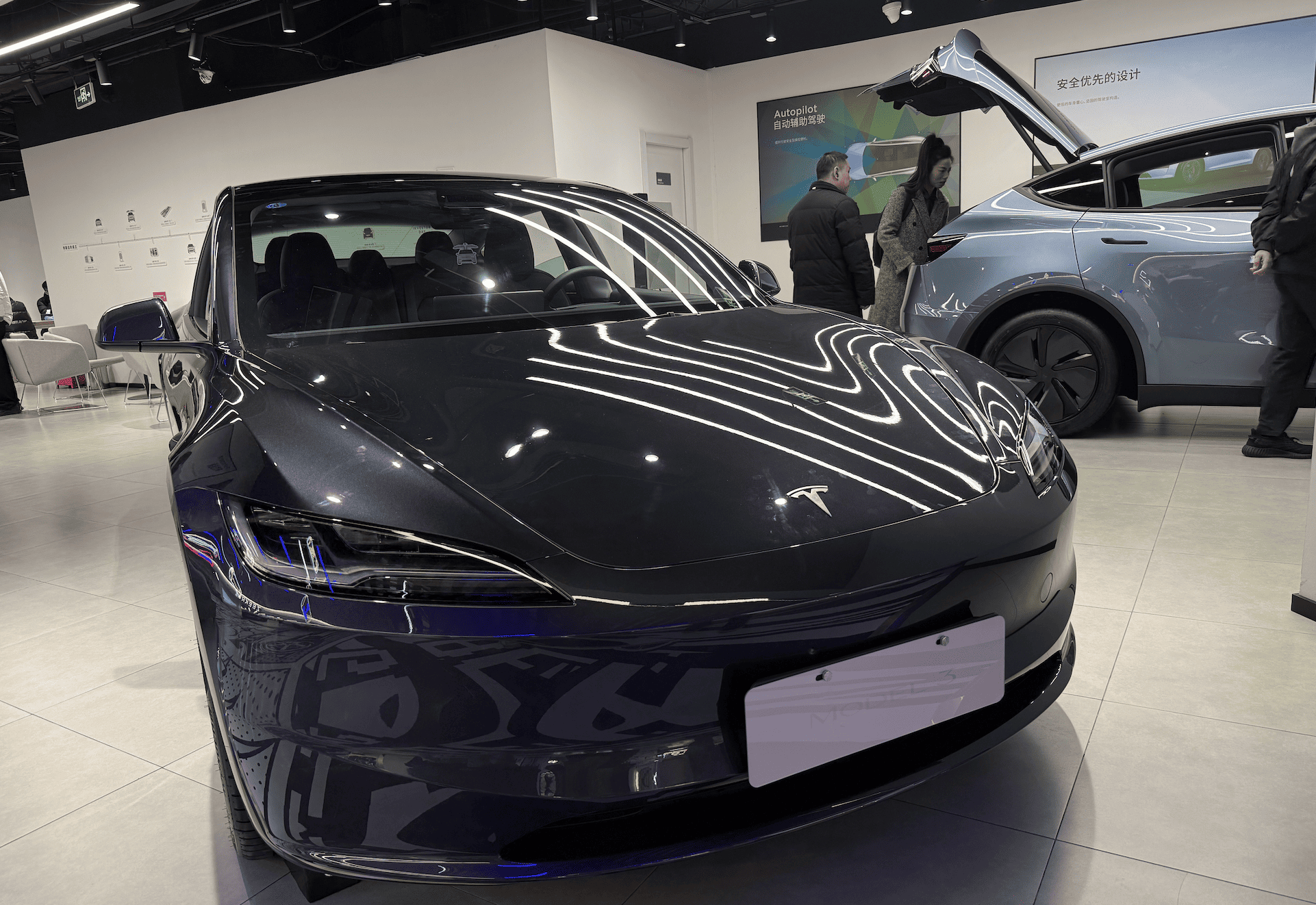

世界トップの自動車市場を持つ中国には、中国特有の交通ルールが存在する。今回は中国における交通安全や自家用車に対する規制などを見ていこう。

「道交法」制定から約20年

中国で道路交通の安全に関する法律が制定されたのは2004年のこと。それまでの「道路交通管理規制」に代わり、急増する交通死亡事故を受けて初めて「道路交通安全法」が整備された。1960年代初頭にすでに道路交通法が施行されていた日本の感覚からすると意外に感じられるかもしれないが、中国が辿ったモータリゼーションの歴史は日本と大幅に異なることに留意が必要だ。中国で自家用車を所有できるようになったのは1980年代からで、より一般的に普及し始めたのは2000年代に入ってから。これに伴い交通事故の件数も大幅に増加し、統計が開始された1951年と比べて2000年は109.2倍増となった。交通事故の死者数に関しては2023年に6万28人を記録しており、人口も国土の規模も違うので単純比較はできないものの、これは日本(3573人)の約16.8倍という数字だ。

中国の「道路交通安全法」には、「歩行者優先」や「飲酒·無免許運転、過積載への取り締まり強化」「自動車保険の義務化」「高速道路の最高速度を120 km/hに設定」といった条項が盛り込まれている。交通事故件数や死者数は顕著な減少傾向に転じているのはこの法律の影響が大きいと言えるだろう。

違反点数回復システム

中国の違反制度は、運転免許に付与される「持ち点」を12点に設定しており、違反の内容によって減点される仕組みとなっている。特徴的なのは、軽微な違反で失った点数は回復できるという部分だ。免許や車検関連の手続きを管轄する政府アプリ「交管12123」を使い、アプリ内にて教育ビデオを30分以上視聴、理解度を測る10問のテストにて8問以上正解することで1点回復、年間12点まで戻せるとしている。

中国では日本以上に、監視カメラを活用した違反取り締まりが進んでおり、一時不停止や歩行者妨害といったレベルのものでも、自動的に検知・処理される。これに加え、一般市民が他者の違反を写真で通報することも可能なため、「違反が取り締まられやすい国」ならではの違反処理システムと言える。もちろん人命に関わる違反や事故、ナンバープレートの偽造や未装着といった悪質なものは一度に12点引かれて即座に免許取消しとなるので、点数は回復できない。また、死亡事故を伴うひき逃げなどの場合には、たとえ刑期を終えても免許の再取得が一切認められないなど、厳格な処分が科されている。

飲酒運転に関しては、2011年の「道路交通安全法」改正により、罰則が一段と強化された。中国でも日本と同じくアルコール類を飲んだ状態での運転は2種類に分類されており、「飲酒運転」が「血中アルコール濃度20~79 mg/100 ml」、「醉酒運転」が「80 mg/100 ml以上」と現在は規定されている。

初めての「飲酒運転」の場合は「6か月間の免許停止」と「罰金1000〜2000元(約2〜4万円)」が科せられる。再犯となると処分はさらに厳しくなり、「免許取消し」「初犯と同額の罰金」に加え、「10日以内の拘留」が課される。ただし、「飲酒」レベルにとどまる場合、免許取消し後の欠格期間(再取得禁止期間)は設けられておらず、現地+オンラインを合わせた7日間の学習を済ませることで再度の免許取得が可能となる。だが、より程度の重い「醉酒」では一発で「免許取消し+5年間再取得禁止」となり、さらには刑事罰が科されるのだ。

市民による交通違反の通報システムや動画による再教育などのシステムは日本からすると新鮮な感覚だが、一方で抜け道も存在する。例えば違反を街中のカメラで撮影されたとしても運転手を特定できるほど鮮明ではないため、似た容姿の人にお願いし、その人から点数を引いてもらう「なすりつけ行為」が行われたこともある。また、クルマにまったく乗らないが運転免許は持っている人が自らの点数を売るという行為もあるとのこと。これらの行為は法律で禁止されているものの、割と簡単にすり抜けられるのが現状だ。

中国の高速道路は車線ごとに走れる車種が決まっている?

中国の高速道路を走っていると、こちらの事情は日本のそれとかなり異なる点に気づく。速度制限もその一つ。

主要路線での最高速度はすべての車種で120 km/hなのだが、速度制限の看板に目をやると、最高速度だけでなく最低速度も記載されているのだ。しかも車線ごとに「小客車(小型乗用車)」「客車(中型・大型バス)」「客貨車(貨客兼用車)」など車種ごとの分類されているだけではなく、最低速度も中央から外側へ「110 km/h→90 km/h→90 km/h→60 km/h」と定められている。実際に走ってみると最も速度域が速いレーンでノロノロと走るクルマはいるものの、ここまで最低速度が車線ごとにしっかりと表示されているのは新鮮な感覚だった。

例えばスピードの遅いトラックで「小客車」車線を60km/h以下で走り続けると高速道路に設置された監視カメラによって取締りの対象になる。これは日本人が思うよりはるかに厳しい。監視カメラ+ナンバープレートと顔認証で即、罰金の支払い通知が家に届く。一般道でもいたるところに設置された監視カメラによって、軽微な違反も罰金対象になるのと同じだ。

日本の高速道路では追い越し車線をゆっくりしたスピードで走る車がいまだに後を絶たず、これがあおり運転の誘因となっているとの指摘もある。日本では2017年6月に東名高速道路で発生した夫婦死亡事故を契機にあおり運転が社会問題化として広く認識されるようになった。実際、事件化した多くのケースを調べてみるとそのほとんどが「追い越し車線」から始まっていることが多い。

本来、追越車線はあくまで一時的に追越しを行うためのものであり、継続的な走行は道路交通法における「車両通行帯違反」となる可能性がある。しかし、そうした認識が十分に浸透していないケースも見られ、たとえ法定速度内であっても、80~90km/hで追越車線を走り続けて後続車に進路を譲らない運転が、トラブルのきっかけになることもある。

あおり運転の多くが、こうした運転行動をきっかけとして発生している点を踏まえると、「煽る側」だけでなく「煽られる側」の運転マナーや交通ルールの理解も重要になってくると言える。

中国の高速道路であおり運転は存在しない?

一方、中国の高速道路は最高速度と同時に最低速度も現実的な速度で定められている。例えば、日本の追い越し車線に相当する「小客車」レーンでは最高速度120km/h、最低速度110km/hのように規定されており、その幅はわずか10km/hしかない。

日本でも最低速度は定められているが、すべての車線で最高速度100km/hに対して50km/hとかなりの幅があるし、最低速度違反をオービスで監視して取り締まることは皆無だ。

中国の高速道路では最低速度違反も監視カメラによって厳しく取り締まるため、日本のように追い越し車線をゆっくり走る車にイライラして煽ってしまう…ということもない。煽り運転が日本に比べて大幅に少ない理由は、車線ごとに走れる車種が決まっていることに加え、その速度は最高も最低も厳密に定められ、カメラでの取り締まりもしっかり行われているからだ。

また、料金所にはいくつかのレーンに「抗震救災 鮮活農産品」と書かれた看板が設置されているのにも注目したい。これは地震や災害の救援車両、そして生鮮食品や農産物を運搬する車両がそのレーンを通ることで高速道路の通行料において優遇措置を受けられるというもの。日本でも災害発生時の救援や輸送車両は高速道路の通行料が無料となるが、後者までもが優遇されるのはさすが中国と感じさせられた。

中国の自動車にまつわるルールや文化は、モータリゼーションの発展が諸外国と比べて遅かったこともあって独特だ。クルマのカスタムひとつとっても、中国の車検制度では厳密には車検証に登録されている姿から変えてはいけないため、すぐに戻しやすいボディラッピングが日本よりも盛んだったりする。

また、新車販売という点で見ればEV(PHEV·BEV)が圧倒的マジョリティを占めている市場で、静粛性や室内の快適性といったEVの長所を活かした独特なカーライフスタイルも見られる。いまや世界最大の自動車市場へと成長した中国だが、一方で自家用車を持ったことがない人も多く、消費者自体もまだまだ未熟だと感じる部分もある。需要、供給、そして規制の変化スピードが極めて速い中国市場において、今後数年でどのような変貌を見せてくれるのか、とても楽しみだ。

(文:中国車研究家 加藤ヒロト)

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

「中国の靴の都」福建省晋江市、スマート製造で進化中XxjjpbJ000153_20251224_CBPFN0A001508-scaled.jpg)

フォローする

フォローする フォローする

フォローする

「中国の靴の都」福建省晋江市、スマート製造で進化中XxjjpbJ000153_20251224_CBPFN0A001508-510x369.jpg)

中国初の天然ガス地下貯蔵庫、50年の安全運用 注入・放出50億立方メートル超XxjjpbJ000126_20251224_CBPFN0A001548-510x369.jpg)