36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

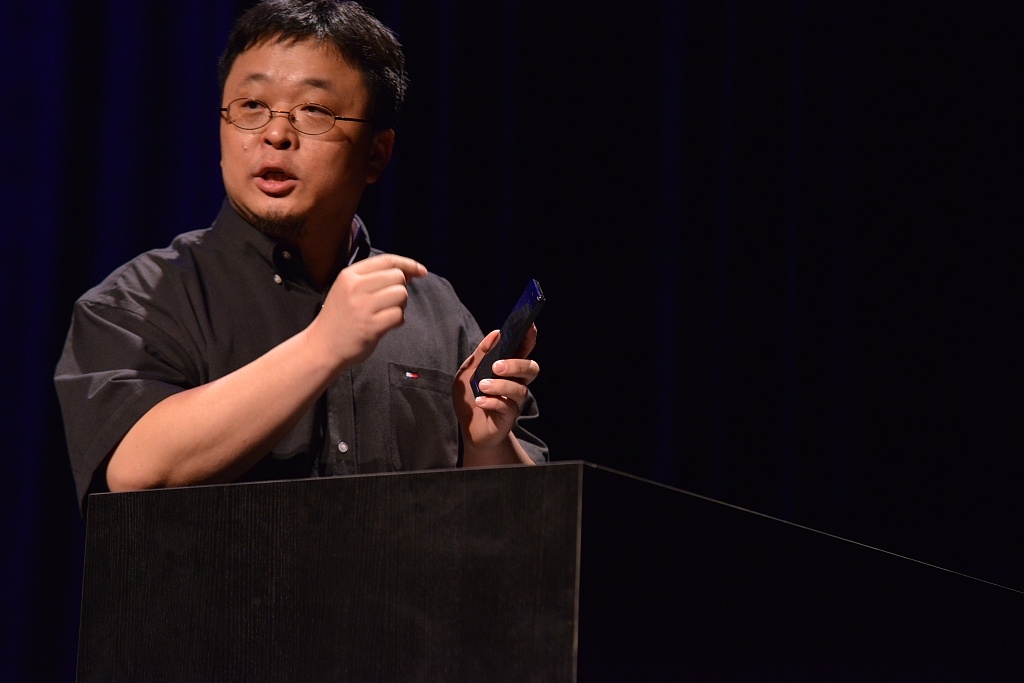

起業家として中国で有名な羅永浩氏が設立したAR(拡張現実)のベンチャー企業「Thin Red Line(細紅線)」がこのほど、エンジェルラウンドで約4億元(約80億円)を調達したことが36Krの取材でわかった。

出資を主導したのは生活サービス大手「美団(Meituan)」傘下の龍珠資本(Dragonball Capital)で、他にマトリックス・パートナーズ・チャイナ(経緯創投)、藍馳創投(Bluerun Ventures)など9社が出資に参加した。Thin Red Lineの評価額は現在10〜15億元(約200〜300億円)で、今月末にも新たに資金調達を実施する計画だ。

特殊なマクロ環境下で資金調達が困難になるのは普遍的な現象だ。羅永浩氏にとってもこれは同様で、多くの大手投資機関は羅氏本人を評価するものの、同氏が創業したARデバイス用OS事業に対しては及び腰のようだ。関係者によると、Thin Red Lineの創業当初の評価額は20億元(約400億円)だったが、羅氏が多くの投資家と接触する中でこれが過剰評価とされて出資を取り付けられなかったという。ある投資家は評価額を半分あるいはそれ以下に直接引き下げたが、同氏はこれを受け入れなかった。

羅永浩氏は中国で最も有名な起業家の1人であり、個人としての影響力は誰にも取って代えられない。ハードウェアを手がけた経験のまったくなかった2012年には「錘子科技(Smartisan Technology)」を創業し、スマートフォン事業を立ち上げた。同社はエンジェルラウンドでマッチングアプリ「陌陌(Momo)」の唐岩CEO、アリババの創業メンバー呉泳銘氏などから出資を受けている。14年5月には初の製品として「Smartisan T1(堅果手機)」を発表するが、マーケットを切り開くには至らず、19年初めには経営危機に陥り、スマートフォン事業はバイトダンス(字節跳動)に買収された。そのバイトダンスも21年1月にはSmartisanシリーズの開発事業を打ち切ると発表した。

「誰もがスーパー起業家としての羅氏のことは認めている」。しかし、Thin Red Lineへの評価については投資家は慎重だ。Thin Red Lineとこれまでにコンタクトをとったことのある投資家の1人は「羅氏がいまOSを手がけていることは尊敬に値するが、事業に対する考え方は創業初期の錘子科技によく似ている」と述べる。

今回Thin Red Lineに出資したメンバーでも重要な存在が美団と、美団を創業した王興氏だ。王氏は自社の事業とはあまり関係しないものの、最近は消費者向けデバイス分野に関心が高く、「次の戦略」として考えているようだ。その他の出資者に関しては、マトリックス・パートナーズはもともとAR・VR分野の「常連客」であり、これまでにもARグラスメーカー「奇点臨近技術(Qidi、Singularity Near Technology)」、VRアプリ・VRゲーム開発「所思科技(Source Technology)」を含む多くのXR(クロスリアリティ)企業に出資してきている。

ARデバイス用OSで起業は難しい

ある関係者によると、羅氏は向こう5年はハードウェアを作らず、1000人規模のエンジニアチームを作る計画だと社内で話している。同氏はThin Red Line創業前にAR・VR業界のサプライチェーンに属する企業の一部を訪問し、ハードウェアはまだ難しいとの結論を出したという。

多くの業界関係者はARデバイス用OSで起業することに疑問を呈している。複数のAR業界関係者は36Krの取材に対し「ARデバイス用OSは短期的に是非を検証できるような事業ではない。ARデバイスはまだ出荷台数が少なく、市場規模が小さい。OSだけを手がけても息が続かないだろう。エコシステムを形成できるようなトッププレイヤーも不在だ」と述べた。

パソコン時代にはWindows、スマートフォン時代にはAndriodとiOSが存在した。AR・VR時代にはこれといった代表的なOSが不在だが、いずれデバイスにマッチする専用OSが欠かせなくなる。

現在、一部のトップメーカーはAR・VRデバイス用OSに力を入れている——米クアルコムはAR開発プラットフォーム「Snapdragon Spaces」を公開し、アップルはVR・ARデバイス用OS「realityOS」を、グーグルはLinuxベースのXRデバイス用OSを開発中とされている。

しかし、デバイスやインターフェースの規格が完成するまでは、ARデバイス用OSを構築しても無駄骨になりそうだ。デバイスに関わる技術は複雑で、OSはまず最下層でさまざまな技術を相互に連携させる必要がある。最も典型的な失敗例は今年1月、メタ(前フェイスブック)がXRに特化したOSの開発チームを解散させたことだ。メンバー300人から成る足掛け4年超のプロジェクトが水泡に帰している。

「OS開発の最も難しいところは製品開発そのものではなく、その後に続くエコシステムの構築にあり、ここにリソースが必要だ」と、羅氏自身もメディア取材で語っている。同氏はさらに、中国国内には基盤技術の開発人材が不足しており、開発の一部分はシリコンバレーか北欧で進める必要があるとも述べている。

(翻訳・山下にか)

36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

中国の科学者、拍動で発電するペースメーカー開発XxjjpbJ000058_20260127_CBPFN0A001582.jpg)

フォローする

フォローする フォローする

フォローする

中国の科学者、拍動で発電するペースメーカー開発XxjjpbJ000058_20260127_CBPFN0A001582-510x369.jpg)