36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

中国では2024年以降、人型ロボットに代表される「エンボディドAI(身体性を持つ人工知能)」の分野でスタートアップ企業が続々と誕生し、資本も集中するなどかなりの熱気を帯びたが、現段階では商用化の歩みはなかなか進んでいない。

ある業界関係者は「人型ロボットを手がけるスタートアップは中国国内に80社余りあるものの、商用化できている企業はほぼゼロだ」と指摘する。それとは対照的に、人型ロボット開発に欠かせないモーターやロボットアーム、ロボットハンドなど中核部品のサプライヤーは、ブームの恩恵を受けて急成長を遂げている。

ロボットアームやジョイントを開発する「RealMan(睿爾曼)」は、その代表的な一社だ。北京市で開催された「2024世界ロボット大会(World Robot Conference)」では、出展したロボット開発企業100社余りのうち26社が同社のロボットアームを使用していた。また、今年に入ってすでに数億元(数十億円超)もの受注を獲得したという。

RealManの強み:汎化能力向上とコスト削減

RealManが高い市場シェアを獲得できたのも、技術面でブレない姿勢を貫いてきたからだ。創業者の鄭随兵氏は2018年の起業時に、ロボットの汎化能力と操作性を向上させ、コストを削減するという目標を掲げた。

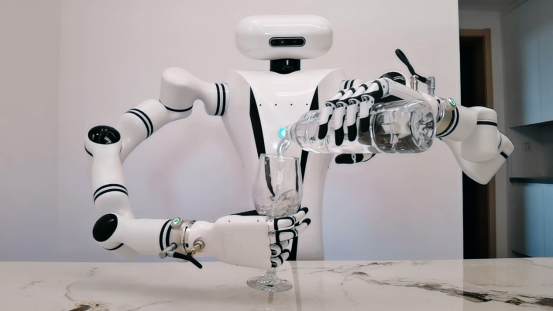

従来の産業用ロボットや協働ロボットは、特定の工業用途に特化したものが多いが、RealManはこの制約を打破し、飲食業や小売業、ヘルスケア、家庭向けサービス、巡回点検、教育など幅広い分野で活用されることを目指している。ロボットが最終的には人の日常生活に溶け込むことを想定し、軽量化した人型デザインを採用したことで、置き場所を選ばず活用シーンの幅を広げられると考えた。さらに、ロボットアームの活用が大規模に広がるよう、数万元(数十万円)という手頃な価格設定も目標に据えた。

こうして約4年にかけて開発された最初の軽量型ロボットアームは、2021年の世界ロボット大会で披露された。高出力密度かつ高精度、高信頼性という特長を持ち、中国ロボット検査センターで3万時間の無故障試験をクリアしている。

2023年、大規模言語モデル(LLM)を中心としたAIモデルが脚光を浴びたことでエンボディドAIの開発競争に火が付き、大手企業やスタートアップは一斉に汎用ロボット開発にかじを切った。これに伴う需要の急増が、RealManにとってもビジネス拡大の契機となった。

未知のデータに対応する汎化能力をさらに高めるため、同社は「小脳」と「大脳」の2つの役割に分けて取り組んだ。認識や測位、操作を担う小脳は技術面で比較的成熟しているのに対し、大脳にあたる汎化能力はさらなるブレイクスルーが必要だという。ロボットアームにある程度の自律学習能力を持たせるため、深層学習と強化学習の活用に力を注いだ。また、外部からデータを収集するよりも、製品の大規模運用を通じてデータを蓄積し、それによって汎化能力を高めていくほうが効果的だと考えている。

工場でのロボット導入は「安易な追従」

高齢化社会が進むなか、日常シーンで働くロボットが確実に必要になると鄭氏は確信している。そして現在のブームのなかで、人型ロボットの活用シーンや進むべき方向についても独自の見解を持っている。

一般的な見方では、ロボットはまずビジネス用途(B2B)で利用され、その後に一般消費者向け(B2C)に普及していくとされている。というのも、消費者がロボットに高い期待をしている反面、今のロボットの汎用性や汎化能力では家庭内の複雑なタスクを果たすのが難しいからだ。

しかし鄭氏は、ロボットが今後2~3年のうちにテレビやロボット掃除機のような家電と同様、各家庭で広く普及していくだろうと予測している。特に高齢者を見守り、お茶を出すような家庭用サービスロボットがその先陣を切るとみている。

また、二足歩行ロボットよりも、車輪型やシャシー型のロボットのほうがより実用性があると指摘する。現在の二足歩行ロボットは給電方法がネックとなっており、一部は歩行可能な時間がわずか15分、改良してもせいぜい2時間程度しかなく、実際の使用ではかなりの不便を感じさせる。

米テスラのイーロン・マスクCEOが、自社開発の人型ロボット「Optimus」をEV工場に導入したことを受け、中国国内でも多くの企業がこぞってそれに倣っているが、鄭氏は安易に追従すべきではないと主張。これはテスラのブランド戦略や宇宙開発とのシナジーを見据えた判断であり、必ずしも商用化に適したシナリオとは限らないという見方を示した。

エンボディドAIの未来:大規模運用とクローズドループの形成

エンボディドAIが現在直面している最大の課題は、技術そのものではなく、「活用率」と「大規模運用」だと鄭氏は強調する。例えば、ロボットアーム1台のみで100回訓練しても作業成功率はそれほど高くならないが、10台配置して1週間の訓練を施せば成功率は大幅に向上するという。このため、エンボディドAIの進化を早めるには、商用化を急ピッチで推進し、「データ収集→モデルの最適化→再訓練」というアップデートのサイクルを確立する必要がある。

こうした考えのもと、RealManは2024年1月、開発ハードルを下げてロボット技術の普及を加速する目的で、業界パートナー企業と「世界汎用ロボットオープンソース連盟」を立ち上げた。段階的なオープンソース戦略を採用しており、マルチモーダル知覚モデルや行動計画、空間移動、ロボットアーム制御などの機能をすでに開放しているほか、オンライン・オフラインのセミナーや開発者コンテストを通じて、オープンなロボットエコシステムの構築を進めている。

鄭氏は、AIモデルの強みとして迅速な応用と改良が可能なことを挙げる。たとえ初期のクオリティが最高じゃなくても、実地運用を続けることで取得したデータにより最適化が進み、自律的に進化する「クローズドループ」が形成されるという。米OpenAIが成功を収めたのも、技術面で傑出していたというよりは、市場での継続的な運用を進め、フィードバックメカニズムを確立したからだと指摘する。

RealManは、今後もエンボディドAIの進化を推進し、ロボットを単なる工業用のツールにとどめず、さまざまな産業や家庭に役立つスマートアシスタントへと発展させていく方針を示している。

*1元=約20円で計算しています。

(翻訳・畠中裕子)

36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする

中国スマート知育玩具、技術力で世界市場を開拓XxjjpbJ000211_20260129_CBPFN0A001705-510x369.jpg)