セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

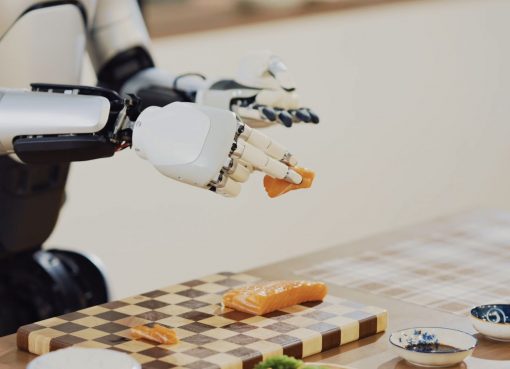

2025年5月、中国安徽省の高速道路でシャオミ初のEV「SU7」がガードレールに衝突して炎上し、乗車していた大学生3人が死亡するという痛ましい事故が発生した。この事故で、運転支援機能の安全性が改めて問われるきっかけとなった。

事故当時、この車両は時速116kmで「ナビゲート・オン・オートパイロット(NOA)」による運転支援機能を使った状態で走行していた。工事中の規制区域に差しかかった際に、システムが前方の障害物を検知してドライバーに警告し、減速を開始した。その2秒後に、ドライバーはNOAから手動運転に切り替えたが、時速97kmのままでコンクリート障壁に衝突してしまった。

シャオミはすぐに調査に乗り出し、走行データを当局に提出するなど警察の捜査に全面協力すると発表した 。同社によると、事故を起こした車は上位モデルとは異なり先進的なセンサー類を搭載していない標準版だったという。雷軍CEOもSNSを通じて「責任から逃げない」とコメントし、透明性をもって原因究明と再発防止に取り組む姿勢を示した 。

NOAは自動運転レベル2相当の運転支援技術で、ドライバーの常時監視が前提となるが、中国の専門家は「自動運転機能の急速な普及が、ドライバーの知識不足や過信によって事故のリスクが高まっている」と指摘する。過去にも中国で運転支援システムによる事故も複数報告されており、技術の限界とドライバーへの教育の重要性が浮き彫りとなった。特にEVメーカー各社が宣伝する「先端機能」と、実際の安全性とのギャップについて、社会全体での理解と警戒が求められている。

規制強化の動き

この事故を受けて、中国の規制当局は迅速に動き、安全対策の強化に乗り出した。事故後、当局は主要EVメーカー十数社を召集し、運転支援機能の安全ガイドライン強化について協議する場を設けた。

4月16日には、工業情報化部(MIIT)は自動車メーカー各社に対して、運転支援技術に関する誇大宣伝を規制する新たな措置を公告した。これは、自動運転分野が正式に法的管理の段階に入ったことを示す重要な転機とみられている。

公告では、自動車メーカーがシステムによるスマート機能の限界と安全対策を明確にし、誇張や虚偽の宣伝を行わないよう求めている。また、製品に関する届出義務を厳格に履行し、安定した生産の確保や、品質と安全に対する責任を主体的に負う必要があると強調している。目的は、現在普及している運転支援技術があくまでレベル2であることを社会全体で認識させることにある。

例えば、「自動運転」「自律運転」「高度なインテリジェントドライビング」といった表現の使用が禁止された。その代わりに、「運転支援」や自動運転の分類基準(レベル0からレベル5)に従って機能を表記すると義務付けられた。また、運転支援機能の性能を十分に検証し、一般ドライバーを対象に“テスト”しないよう明確に要求した。加えて、ドライバーが乗せていない自動駐車、車のワンタッチ呼び出しや遠隔操作などの機能も利用禁止にした。

規制の強化に伴い、自動車メーカー各社のインテリジェントドライビング機能の開発と展開は再構築を迫られ、バージョンアップのペースも鈍化する可能性がある。現在、多くのメーカーは「ハードウェアの事前搭載+ソフトウェアのOTAアップグレード」で機能を拡大しているが、規制強化後は、このモデルは制限されることになる。実際、EVメーカーの蔚来汽車(NIO)は当初、4月下旬にオンラインでグローバルモデルのバージョンアップを配信する予定だったが、新たな規制を受けて、5月に延期された。

また、利用者側にも新たな制約が加えられている。規制当局は自動車メーカーに対し、ハンドルの離脱検知をしっかり行い、顔認証によるドライバー状態の監視や、走行中のシートリクライニングの禁止など、利用者の安全を確保するための技術的対策の導入も求めている。

技術進化と政策形成の両立

ここ数年、自動運転技術は大きな進化を遂げてきた。高精度地図に依存するものから、簡略化された地図、あるいは地図なしへと移行し、技術的枠組みも従来のルールベースのソリューションからエンド・ツー・エンド(E2E)型へと進化しており、視覚と言語・行動を組み合わせた「VLA(Vision-Language-Action)」やAIが人間と同じように自ら予測して情報を補完し、現実世界の複雑な状況を直感的に理解できる「世界モデル(World Model)」なども登場した。これらの新技術により、自動車メーカーは運転支援システムが稀な特殊状況に対応するのが難しい「ロングテール問題」を解決できるようになると期待している。現在、中国通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)、EVメーカーの小鵬汽車(Xpeng Motors)や理想汽車(Li Auto)などの企業が積極的にレベル3の自動運転の実用化を進めている。

今回の規制強化は、「技術革新そのものを妨害する」のではなく、「長期的に持続可能な形で市場化させる」ための制度整備といえる。自動運転の信頼性向上には、健全な制度環境と技術開発の両立が不可欠であり、中国当局もそのバランスを模索しているところだろう。

(36Kr Japan編集部)

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする