セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

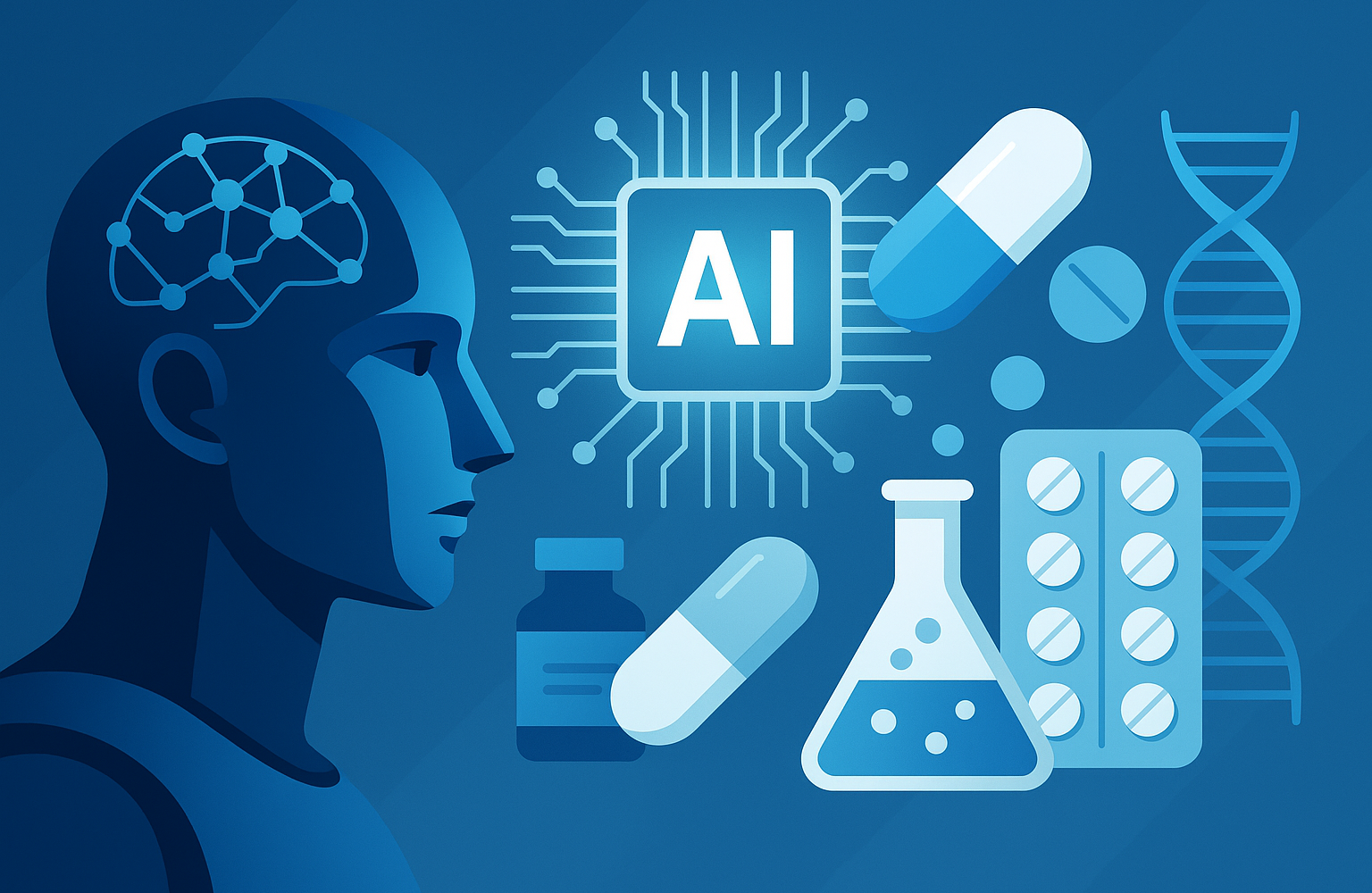

米中の医薬品業界ではいま、大手IT企業が相次いでAIを活用した新薬開発(創薬)に乗り出している。

米国では、NVIDIAがわずか1年で8社のAI創薬企業へ出資するなど、AI×創薬分野への投資が急拡大している。中国でもそれに負けじとバイドゥ、アリババ、テンセント、バイトダンスといったテック大手が独自のAI創薬プラットフォームを開発し、製薬企業への出資を進めている。いずれも自社のクラウドと大規模モデルを活用し、医薬品開発の高速化を狙う。この動きはChatGPTが引き起こした生成AIブーム、ボストン・ダイナミクスからはじまるロボットブーム、そしてテスラが火をつけたEVブームにも通じる勢いのようだ。

「国家戦略」でもある製薬

製薬は単なる産業ではなく、国家戦略でもある。世界の製薬ランキングでは、1位が米国、2位が離れて中国となる。3位以降は調査統計によってばらばらだが、日本、ドイツ、スイス、フランス、インドが入る。

新型コロナウイルスの感染拡大がそうであったように、国民の健康を脅かすだけでなく、経済にも大打撃を与えたのは記憶に新しいところだ。各国がファイザーやモデルナのワクチン確保に奔走し、これら製薬企業は特需で巨額の利益を得たことも象徴的だ。一方、中国は感染拡大時に、ファイザーやモデルナを導入することなく、自国のシノバックやシノファームのワクチンを使い続けていた。もし、政府要人や国の軍内部で原因不明の病気が蔓延すれば、国家としての安全保障が脅かされる可能性がある。そのため、製薬分野における開発力を高めておくことは、国家の安全と主権を守る上で欠かせない。日本も中国もこの点で一致しており、「製薬力はあればあるほどよい」というのが共通の見解だ。

中国の創薬に関する記事では「国の創薬力は、緊急対応から国際援助、そして商業競争力まで、あらゆる分野に影響を及ぼし、創薬力の向上は国家の威信を高め、海外とのパートナーシップの促進にもつながる。医薬品の研究と生産能力の欠如は深刻な公衆衛生危機につながり、疾病負担を増大させ、国家安全保障に直接的な脅威を与える可能性がある」と、日本の創薬関連記事よりも強い表現でその重要さを説いている。

IT×製薬、なぜ今ブームなのか

では、なぜ最近になって大手IT企業が医薬品企業と手を組んでAI創薬に力を入れているのか。AIの進化によって画像認識が容易になり、自然な文章が生成できるようになり、ロボットの「頭脳」も飛躍的に向上した。これらの分野に多くの企業が次々と参入したように、医薬品業界でもAIの活用によって技術的なハードルを克服できる見通しがたったことが、その背景にある。

本来、新薬の開発には10年以上の長い年月と莫大な費用がかかる上、それでいて成功率も極めて低い。AI創薬では、分子設計や臨床予測のサイクルを50%以上短縮でき、コストも従来の数十分の一から百分の一程度まで削減できる。さらに、成功率も従来の手法を大きく上回る。

実際、AI創薬による医薬品は、すでに「概念実証」から「価値創出」へと移行しつつある。たとえば2025年6月には、AI製薬で知られるInsilico Medicine(インシリコ・メディシン)が開発した医薬品レントセルチブが、第II相臨床試験(効果が期待される少人数の患者を対象とする治験)を行い、良い結果が出たと発表している。

つまり、AI創薬はすでに「研究開発への先行投資」から「実際に新薬を生み出す投資対象」へと転換しつつある。かつては、「今投資しておけば、いつか技術が実用化するかもしれない」という段階だったが、いまや「投資すれば新薬が誕生し、収益化のチャンスが見える」フェーズに入った。

概念実証(PoC)段階を越え、明確な価値創出の局面に移行しているといえる。中国では2021年に一度AI創薬企業への投資ブームが起きたが、その後は一時的に冷え込んだ。しかし、今年になってAI創薬企業は100社を超え、これらの企業への投資が再度加熱している。市場調査機関「頭豹研究院」の予測によると、中国のAI活用医薬品市場規模は、2025年から2028年の間に12億1000万元(約260億円)から58億6000万元(約1260億円)へと急拡大する見通しだ。

中国の人口の多さも創薬では強みとなる。人口が多いほど患者数も多いので、臨床試験をより迅速に完了させることで、米国との距離を縮めることができるというわけだ。一方で、米国をライバル視しつつも、同国を含む海外の製薬大手企業とは協力関係も積極的に構築し、アストラゼネカ、サノフィ、イーライリリー、ファイザーなどとAI創薬に関する事業提携を進めており、今年1~8月の取引総額はで300億ドル(約4兆6000億円)を超えた。

ところが、米中間の製薬分野における事業開発(BD:ライセンシングや共同開発・共同商業化)にトランプ政権は規制をかけようとしている。こうした動きにより、世界的なAI創薬競争が加速する一方で、米中間の技術協力や事業提携が新たな摩擦要因となり、ビジネス紛争の火種となる可能性も指摘されている。

(文:山谷剛史)

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする