原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

過去数年間低迷していたバイドゥ(百度)に復調の兆しが見えてきた。

「BAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)」と呼ばれる中国のインターネット大手のなかで、バイドゥは一時時価総額がアリババとテンセントの1/10以下になっていたが、ここ数カ月で株価が140ドル(約1万5000円)から300ドル(約3万2000円)に急騰した。

2月18日午前、バイドゥが2020年第4四半期と年間の財務レポートを公表した。今回の財務レポートでは初めてAIチップ事業の進捗状況について説明している。

2020年のバイドゥの売上高は1071億元(約1兆7000億円)で、昨年度の1074億元(約1兆7000億円)をわずかに下回った。純利益は220億元(約3500億円)で、昨年の182億元(約3000億円)から20.9%増えた(上記数値はいずれもnon-GAAP)。

今回の財務レポートでAIチップについて触れたことは、バイドゥが当該事業を重要視している姿勢の現れだといえる。

現在のバイドゥのAIチップには、主に2つのシリーズがある。まずクラウド・コンピューティング用の「崑崙(Kunlun)」だ。初代崑崙は2018年に発表され、サムスン電子の14nmプロセスノードで製造された。

二代目の崑崙は7nmプロセスノードとなり、委託生産先は未公表だが、世界で7nmの量産化が可能なのは台湾のTSMCしかない。二代目崑崙の性能は先代より3倍向上し、今年上半期に量産化する予定だ。

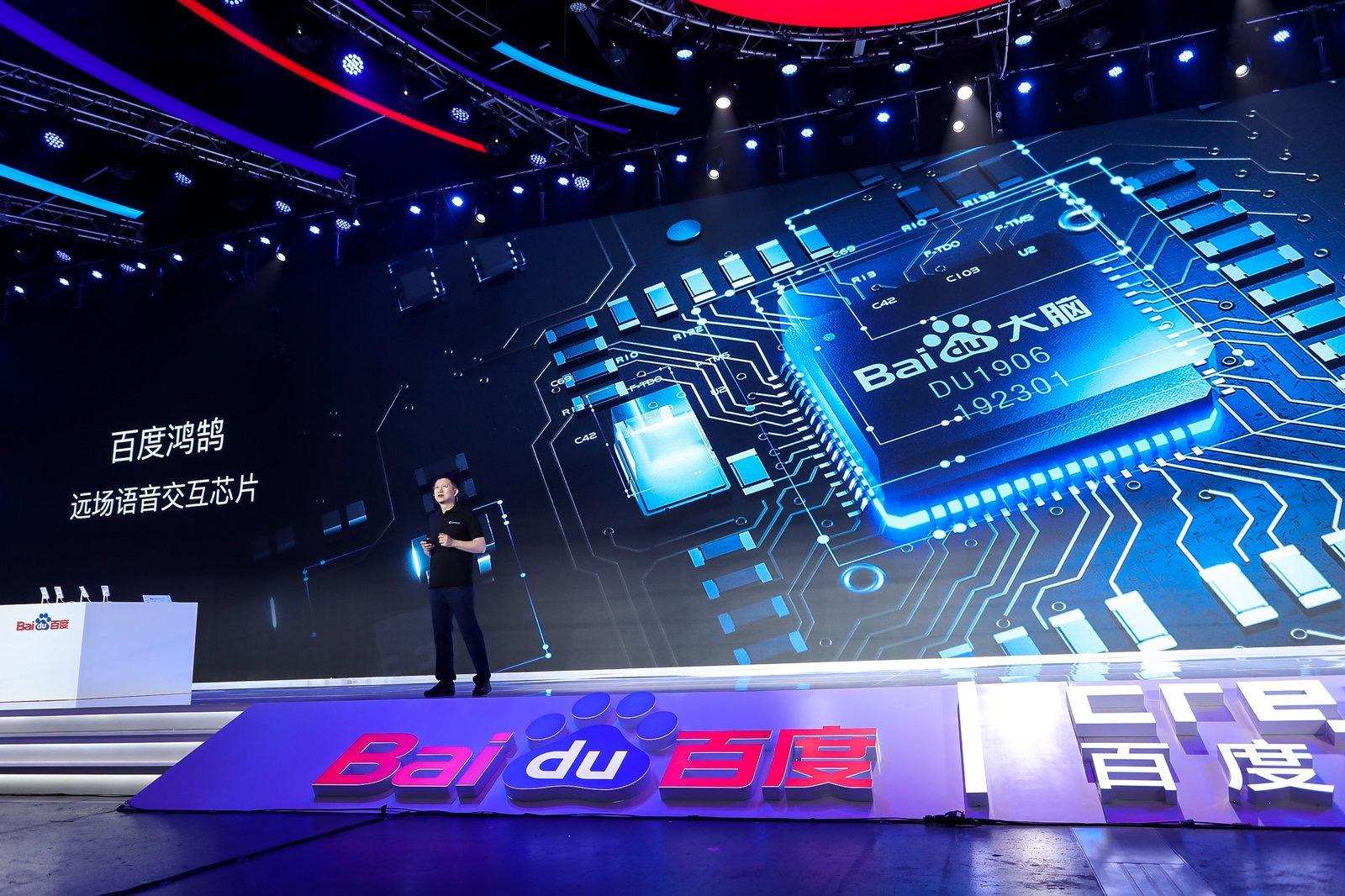

もう一つのシリーズは音声インタラクション用の「鴻鵠(Honghu)」である。鴻鵠は2019年に発表され、わずか100mWという低消費電力が特徴だ。このチップは自動運転システムの「Apollo」、バイドゥのスマートスピーカーなどに使われている。

バイドゥだけではなく、アリババ、テンセント、ファーウェイにとっても、独自のAIチップを開発することは戦略的に重要だ。クラウド・コンピューティングの応用が広がり、スマートシティ、セキュリティ、ヘルスケアで不可欠なものになりつつある。この巨大市場の基盤をなすのが計算をするためのチップだ。他社のチップに依存していては自由に身動きが取れず、その上米中関係の先行きが不透明なため、大手各社はいずれも独自のチップの開発に乗り出している。

もちろん、AIチップの開発は一筋縄ではいかない。技術、設計のコスト、製造のコストはいずれも高く、中国国内の人材不足も深刻だ。そのため、各社とも巨額の開発費を投じている。

財務レポートによれば、バイドゥの2020年度第4四半期のクラウドサービスの売上高は前年同期比で67%伸び、年間換算で130億元(約2000億円)となった。スマートディスプレイの出荷台数は世界トップとなり、音声アシスタントの使用回数が月間62億回になるなど、利用者が着実に増えている。さらにApolloは中国と米国カリフォルニア州で無人運転の公道テストライセンスを取得しており、まもなくテストが始まる予定だ。バイドゥのAI事業の進展は確かに順調だと言える。

しかし、バイドゥはBATのなかで常に最も高い比率の開発費を費やしてきたが、過去数年間は売上高が低迷していたため、金額は3社のなかで最少である。順調なAI事業もまだ収益化が見通せない。アリババ、テンセントと再び肩を並べるには、もう少し時間がかかりそうだ。

(翻訳・小六)

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする