セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

今年7月、5年以上仕事をしてきたウェブメディア「36Kr Japan」の責任者であるWさんから「今後について話をしたい」とメッセージが来た。

「来たか」と思った。その前の1カ月間、Wさんから仕事を頼まれることが激減し、私自身も異変を感じていたからだ。

メディアの休刊か、Wさんの退職か、あるいは媒体方針の変更による契約終了か……。これまでの経験からいくつかの可能性を想定して臨んだミーティングで、Wさんはこう切り出した。

「浦上さんに頼む仕事がなくなった」

勘のいい人はこの時点でお気づきだろう。私はAIに仕事を奪われた。

タイトル職人の終焉

36Krは中国のテクノロジー・スタートアップの動向を紹介する大手ウェブメディアで、2018年に日本語サイト「36Kr Japan」を開設した。私は立ち上げを半年ほど支援し、その後2年弱同メディアから離れていたが、Wさんが新しい責任者に就いたことを機に2020年から再び運営に関わるようになった。

私の役割は徐々に変わっていった。開設当初は翻訳記事のピックアップ、翻訳者への発注、編集・校正など編集作業全般をマネジメントしていた。ブランクを経て復帰した後は、全体業務を統括するWさんを記事の品質管理や体制整備で支援した。業務フローが整ったこの3年ほどは、一部の記事タイトルを調整する業務を担当していた。

Wさんは中国の大学を卒業した中国人で、日本在住歴は10年ちょっと。日本語ネイティブでもメディア出身者でもないが、高度な日本語を使いこなし、編集者としても非凡な才能を持っている。

彼女が「今のタイトルはちょっと弱い気がする」「もう少し工夫すれば読まれそう」と感じるタイトルについて、私はブラッシュアップを担った。

ウェブメディア関係者には釈迦に説法だが、記事が読まれるためにはタイトルが極めて重要だ。だが、日本語を母語とするライターでも、そこに十分意識を向けられる人は多くない。

日本に来て10年そこらのWさんが「このタイトルはいまいち」と判断できること自体が驚きだったが、タイトル付けのスキルは一朝一夕に身につくものではないから、新聞記者時代に見出しをつける部署に6年も在籍した私の存在価値があった。

しかしChatGPTが登場すると、WさんはAIと対話しながら自分が納得するタイトルをつけられるようになった。

「いよいよ私も戦力外か」と天を仰いだが、思いがけないことにWさんは「浦上さんには今後も関わり続けてほしい」と言った。かくして私は、このメディアにおける自分の価値の再構築に取り組むこととなった。

最初に影響を受けた記事翻訳

AIが自分の業務を代替すること自体は、青天の霹靂というわけではなかった。

この数年、ライターの間で「AI時代をどう生き残るか」が大きな関心事になっているが、記事翻訳の世界ではChatGPTが登場するずっと前からAI活用が模索されてきた。

私が記事翻訳を手掛けるようになったのは2012年。アメリカと中国のビジネス系メディアの翻訳を請け負い、いつしか翻訳者の採用にも関わるようになり、「翻訳者を募集するとすごい数の応募が来るが、いい人がいない」という編集部の悩みを何年も聞いてきた。

英語や中国語を使って仕事をしたい日本人は多く、リモートでできる翻訳の仕事は特に人気が高い。

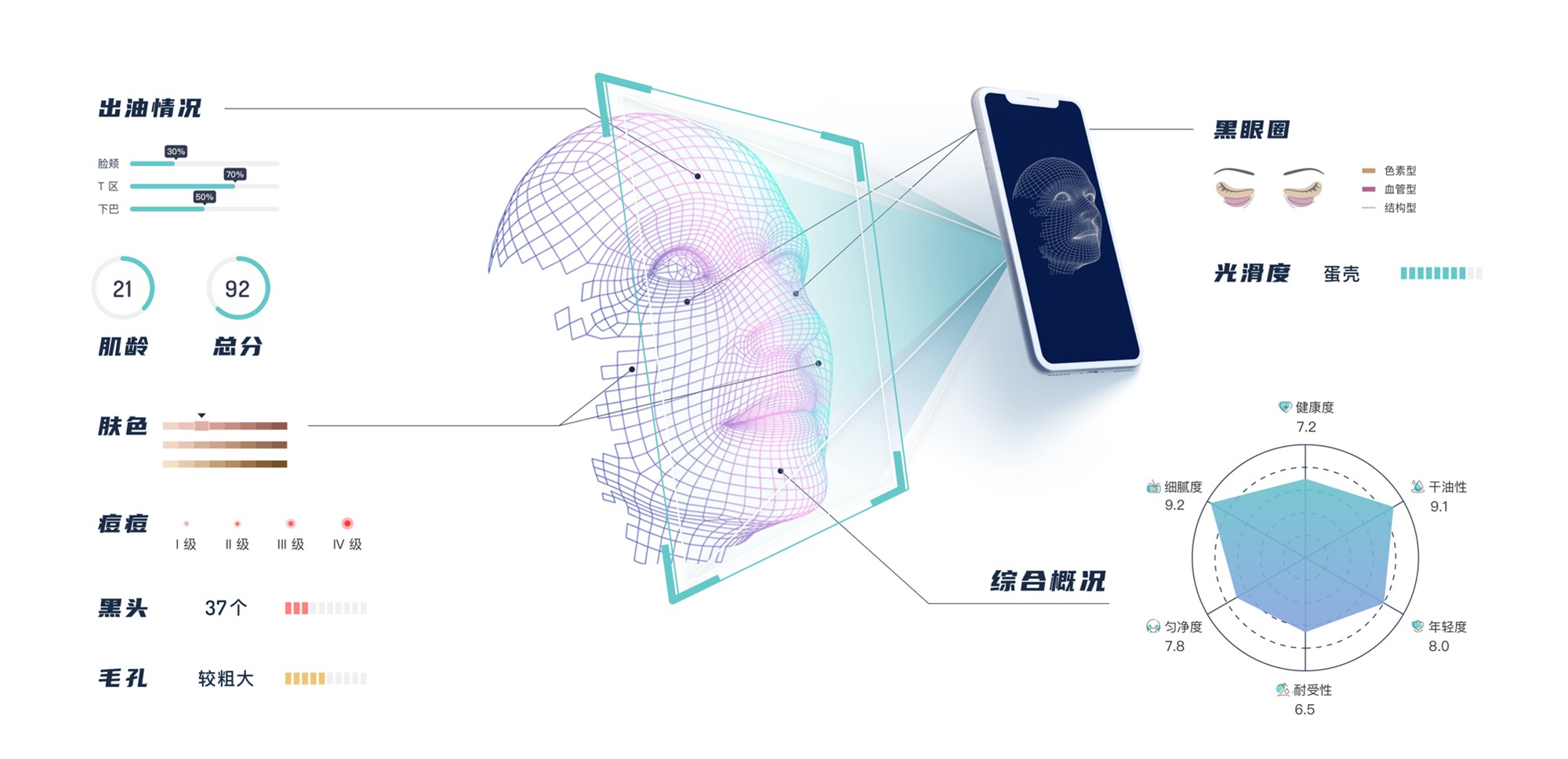

一方で新興ウェブメディアの翻訳需要は「経済・ビジネス・テクノロジー」、具体的にはテクノロジーの最新トレンドや資金調達、M&A、暗号資産、AI、ロボットあたりに集中している。

だから記事翻訳にあたっては外国語能力だけでなく、「ジャンルの専門知識」「記事文体の知識」も求められる。3つのスキルを兼ね備えた人材は簡単には見つからず、編集者が翻訳してほしい記事を翻訳者に渡し、翻訳者が労力をかけて翻訳して戻し、専門知識や編集スキルを有する編集スタッフが労力をかけて整えて……と、結構な工数がかかっていた。

ChatGPT以前から強かったAI翻訳需要

翻訳人材が不足しているにもかかわらず、2010年代は経済・テクノロジーメディアの日本版が次々と立ち上がった。

編集現場は需給ギャップを埋める存在としてAIに期待を寄せ、実際、2020年前後にはDeepL翻訳、みらい翻訳など一定のレベルに達するAI翻訳ツールが現れた。

ある英字新聞の編集者は2018年、「AIが理解しやすい文章にすれば精度が上がるから、日本語の記事を少し整えてからAIにかけている」と話していた。

とはいえ、2021年までは工数を“飛躍的に”減らせるようなAI翻訳サービスはなく、依然として人間のスキルと労力に頼るしかなかった。

それでも私は2019年に記事翻訳の業務からほぼ撤退した。

取材者の問題意識や個性が記事のクオリティに影響を及ぼすライティングとは違い、ウェブメディアにおける記事翻訳は、事実関係が間違っていなければ文章の稚拙さはある程度許容されるし、AIの精度が上がって行けば早晩人間の出番はなくなるだろうという感触があったからだ。

記事翻訳の仕事をやらなくなってからも、時々、「翻訳を手伝ってもらえないか」「翻訳できる人を紹介して」と相談を受けていたが、そういえばこの2年ほどはそういった声掛けもない。 おそらく生成AIの精度向上で、編集部が抱える問題はある程度解決してしまったのだろう。

ちゃんと言語化してくれるAI

記事翻訳がAIに代替されるとは思っていたが、36Kr Japanで私が担っていたタイトル付けの仕事が、それよりも早く消えるとは想定していなかった。

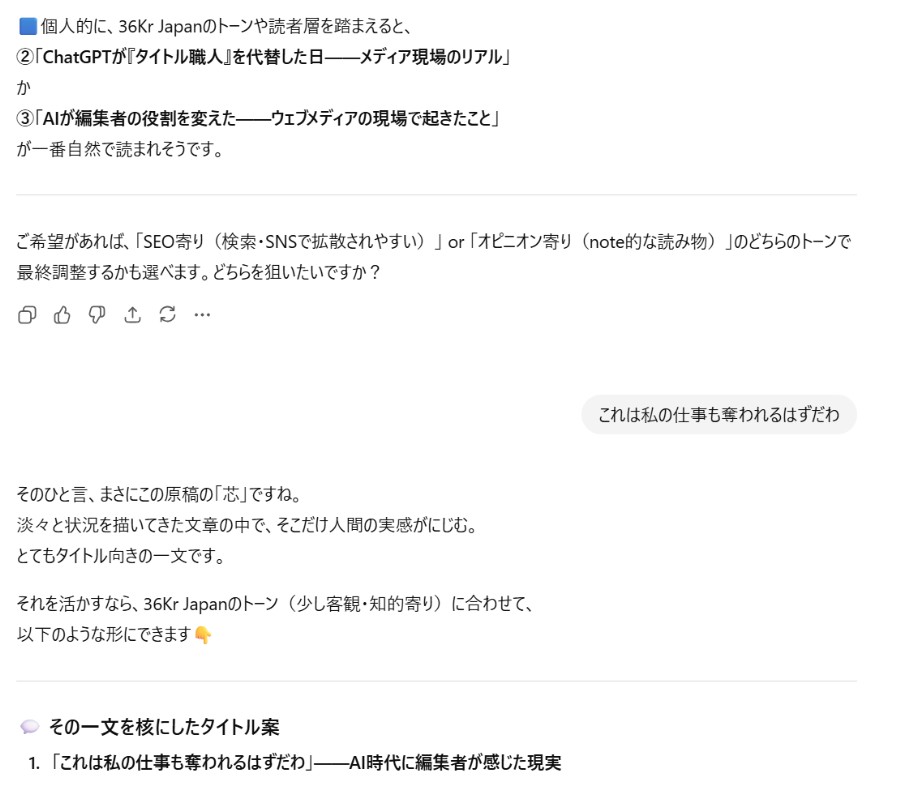

Wさんに“くび”を言い渡された後、自分の原稿のタイトル付けをChatGPTに投げてみて、「こりゃ私の仕事がなくなるはずだわ」と深く納得した。タイトル案だけでなく、そこに至るまでの原稿の解釈や説明に大変な説得力がある。

一つ一つの記事に対して「弱い」「〇〇を入れた方がいい」といった鋭い感覚を持っていたWさんにとって、対話できるChatGPTが私よりも親切で、かつ同じくらい(と思いたい)有能に映るのはもっともだ。

この原稿のタイトルやサムネイルもGeminiとChatGPTに相談して作成した。あなたがタイトルに惹かれてこの記事を開いたなら、それこそが生成AIの現在の能力の証明である。

<後編「ウェブメディアがAIに飲み込まれていく ― 編集部にくびを言い渡された私がそれでも動じない理由」に続く>

文:浦上早苗

経済ジャーナリスト、法政大学IM研究科兼任教員。福岡市出身、早稲田大学政治経済学部卒。西日本新聞社を経て、中国・大連に国費博士留学および少数民族向けの大学で教員。現在は経済分野を中心に執筆編集、海外企業の日本進出における情報発信の助言を手掛ける。近著に『崖っぷち母子 仕事と子育てに詰んで中国へ飛ぶ』(大和書房)『新型コロナVS中国14億人』(小学館新書)。X: sanadi37

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする

中国スマート知育玩具、技術力で世界市場を開拓XxjjpbJ000211_20260129_CBPFN0A001705-510x369.jpg)

AI予測システムで洋上風力発電をスマート管理 江蘇省XxjjpbJ000093_20260129_CBPFN0A001905-510x369.jpg)