36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

昨今、リチウムイオン電池に高いエネルギー密度や急速充電性能が求められるようになり、駆動用電池の中核部品となる負極材でも技術革新が進んでいる。

こうした中、リチウムイオン電池の負極材料を開発する「星科源新材料科技」(以下、星科源)がこのほど、追加のエンジェルラウンドで元禾原点(Oriza Seed)から数千万元(数億円超)を調達した。資金は主に次世代製品の研究開発および大規模量産体制の構築に充てられる。

ナノ技術を蓄積

星科源は2022年1月に設立され、リチウムイオン電池向けのシリコン・カーボン負極材の製造・研究開発に注力しており、次世代の全固体電池に活用できるナノシリコン技術の蓄積も進めている。主要メンバーは清華大学や北京大学、米マサチューセッツ工科大学など名門校の出身で、ナノ材料、負極材料、全固体電池、装置製造などの分野で豊富な実務経験を有している。

新しいリチウムイオン電池材料の開発が加速する中、シリコン系材料は黒鉛材料に比べて理論比容量が飛躍的に高く、充電速度の大幅な向上が見込めることから、次世代の負極材として注目されている。一方で充放電に伴う大きな体積変化が、電池に採用する際のネックとなっている。この体積変化による影響を緩和するために業界で一般的に採用されているのがシリコン・炭素複合材料だが、標準化された製造技術や安定した量産装置が不足しているなどの課題を抱えている。

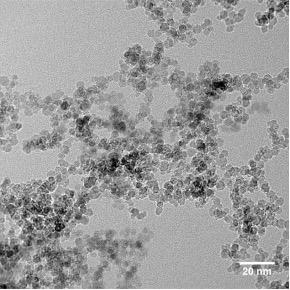

星科源は、化学気相成長(CVD)法による次世代のナノシリコン製造装置やシリコン・炭素複合材料の調製装置などを独自に開発し、分散性が高く表面改質がし易いナノシリコンを製品化した。同社の粒径10ナノメートル(nm)以下のナノシリコン粒子は、炭素被覆やドーピング処理をしやすく、粒径の調節も可能で比容量やサイクル安定性に優れている。

全固体電池も視野

新しいリチウムイオン電池材料を開発段階から量産化へと移行させるには、製造技術がカギを握る。星科源は当初から大規模な量産化を目指しており、同社のCVD装置は高い効率と品質の安定を確保しながら連続的に稼働できる。すでに被覆処理とドーピング処理が施された複合材料をロットで調製し、100キログラム単位での安定出荷を実現している。

独自技術で調製された同社のシリコン・炭素複合材料は、耐圧性や導電性、急速充電性能に優れ、駆動用電池に求められる比容量の高さと寿命の長さを兼ね備えており、全固体電池にも活用されることが期待されている。

中信証券(CITIC Securities)のリポートによると、シリコン・カーボン複合材を用いた負極材料は、用途の多様化と性能向上を背景に今後も需要が拡大し、2026年には世界の需要量が6万~7万トンに達する見込みだ。

ドローンやEV、ロボットに需要

星科源の創業者・李学耕氏は全固体電池について、「ドローン、電気自動車(EV)、人工知能(AI)、ロボティクスといったハイエンド市場での需要が見込まれるだけでなく、性能に対する要求も極めて高い。それこそが、当社にとって大きな機会だ」と語る。

同社は今後、全固体電池メーカーと共同で、汎用性のある高性能材料の開発を進める方針だ。また、将来的な需要増に備えて、1000トン規模の生産ライン建設も計画している。

*1元=約20円で計算しています。

(翻訳・大谷晶洋)

36Kr Japanで提供している記事以外に、スタートアップ企業や中国ビジネスのトレンドに関するニュース、レポート記事、企業データベースなど、有料コンテンツサービス「CONNECTO(コネクト)」を会員限定にお届けします。無料会員向けに公開している内容もあるので、ぜひご登録ください。

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする