セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

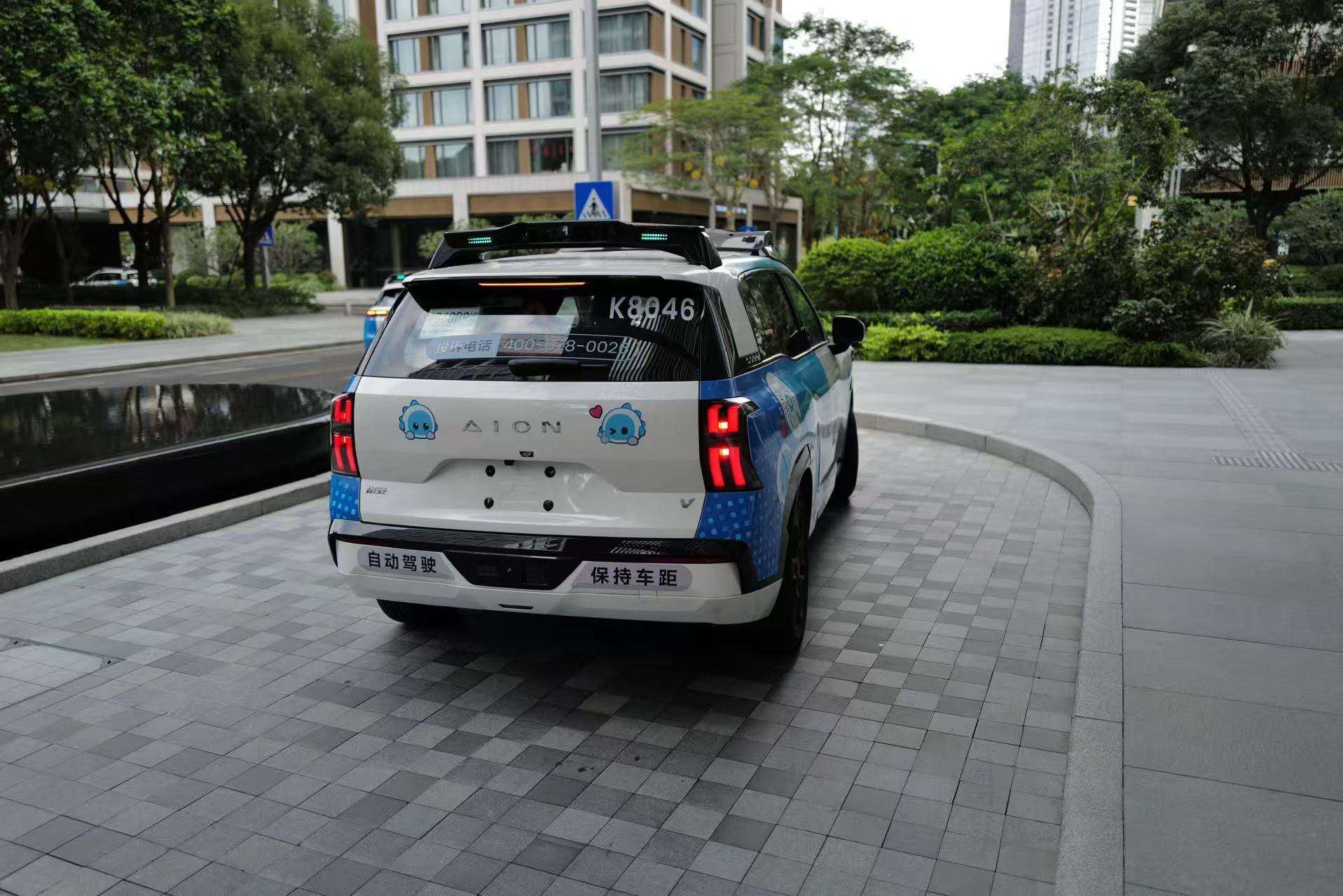

中国広東省・深圳の澄んだ朝の空気の中、一台のロボタクシー(Robotaxi)が静かに路肩へ滑り込んできた。

ドアの前で端末が震え、「乗客来了会立即離開(お客様がご乗車されましたら、すぐに出発いたします)」。時間のロスがないようにプログラムが組み込まれているのだろう。

案内に促され、すぐに乗車した。

これが、トヨタ自動車が出資する中国の自動運転企業「小馬智行(Pony.ai)」の完全無人ロボタクシーとの最初の対面だった。

Pony.aiは現在、北京・上海・広州・深圳で961台を運行しており、2026年末までに3000台体制へと拡大する計画を公表している。関係者によると、2025年末に1000台とする目標は達成の見通しが立ったという。また、海外でも韓国・ソウルや欧州のルクセンブルク、中東のカタール・ドーハやUAE・ドバイなどで公道試験を実施している。

この台数は、単なる数字の拡大ではない。実際に乗り込んだ車両は、都市の複雑な交通や想定外の事態が頻発する中国の公道を驚くほど自然に、ストレスなく走り抜け、「量産の壁」を乗り越えつつあることを実感させる。

第7世代ロボタクシーの完成度

今回乗車したモデルは、Pony.aiが今年公開した第7世代ロボタクシー。広報担当者の説明によると、34個のセンサー(9個のLiDAR、14個のカメラ、4個のミリ波レーダーほか)を搭載している。

360度の死角ゼロ、最長650m先の物体まで検知可能だという。車載コンピューティングは車載グレードのSoCのみで構成(初の完全車規級L4)、設計寿命は60万km、モジュールの製造コストは前世代より70%削減できたという。実装初期から量産化によるコスト削減の段階に入ったことを強調した。

センサーが外側を覆うように配され、まさに、普段使いの乗り物としての「乗用車」と「精密機器の塊であるロボット」が融合した「ロボタクシー」に仕上がっている。

いざ発進──静かすぎる「人間らしさのない運転」

乗車してシートベルトを締めると、車は迷いなく車線へ合流した。

そこからの運転には、ほぼ違和感を感じなかった。最も印象的だったのは、人間特有の“ブレ”がまったく無い運転だ。急加速も、急ブレーキも想定外の無理な進入など以外はほとんどない。スーッと速度を乗せ、滑らかに車線変更し、前方の車のわずかな寄りまでも解析して自ら最適な位置取りを行う。

同乗者は象徴的な一言をつぶやいた。

「人より上手いんじゃないですか?」

確かに、そう思わせる場面が何度もあった。

とりわけ印象深かったのは、細い路地で方向転換を迫られた場面だ。

人間でも苦労するほど車幅ギリギリのカーブで、車は何度も前後に細かく動きながら、自ら適切な角度を探し続けた。

「頑張って寄せようとしてる…行けた、行けた。素晴らしい」

と、思わず声が出た。

機械は焦らない。判断も狂わない。この「忍耐力」こそ、人間の運転とは決定的に異なる性質だった。

情報処理の二重系「センサー+高精度地図」

「信号機の色はセンサーで見ているのか、それとも地図?」

答えは明快だった。カメラ+LiDARで信号の位置・色・距離・大きさをリアルタイム認識し、高精度地図からも信号の位置情報を取得している。それらを車載の大脳(オンボードAI)で統合判断する仕組みだ。

つまり、ダブルチェックで誤認を避けている。この“二重の視覚”が、滑らかな運転を支えているのだろう。

遠隔管制センターの存在

ロボタクシーの運行で常に議論となるのが「遠隔オペレーター」の役割だが、Pony.aiでも同様の仕組みが導入されている。

車両が異常を検知すると自ら管制センターへ通報し、必要に応じて人間のオペレーターが介入し、車へ指示を送る仕組みだ。

中国では、地方都市の法令に基づき、1人で複数台を監視している。技術的には30台以上チェック可能だそうだが、規制に準拠しているのだという。

コスト70%減がもたらす1000台時代

担当者が繰り返し強調したのは「第7世代は前の世代よりコストが70%下がった」というポイントだ。

LiDARやカメラモジュールはかつて“自動運転を阻む最大のコスト要因”だった。米テスラのイーロン・マスクCEOが「LiDARに頼る者は破滅する」と発言し、カメラのみで十分だと主張し、論争を巻き起こしてきた。34個のセンサーを積む車など、これまでの常識では考えられないが、ロボタクシー量産化によりセンサー調達のコストを落とすことで勝負する路線が中国では定着しつつあるようにも見える。

「他社のタクシーと同じ料金です」

これはもう実用化の段階を通り過ぎ、量産化とコストダウンの段階に既に入っていることを実感させられた。それを示すのが2025年1000台運行計画であり、既に実現に見通しが立ったようだ。

ロボタクシーが都市をどう変えるか

走行中、車内ディスプレイに次々と割り込み車両や周辺車の速度が表示されていった。 どこで何台が停止し、どの車線が詰まり始めているか。

ロボタクシーは“ネットワーク化されたセンサー”でもある。1000台が街中を走れば、都市のリアルタイム3Dマップが常時更新される世界が生まれる。これは単なる便利な移動手段以上の意味を持つ。

データの蓄積が新たな価値を創り出す― 。都市そのものがデジタル化し、交通インフラの最適化、生産性向上、環境負荷軽減など、さまざまな効果が連鎖的に生まれる。

約20分の走行が終わり、車が静かに停止した。

「謝謝(ありがとう)」というアナウンスが流れ、車はまた次の乗客を探しに走り去っていった。

乗務員はいない。 運転手と世間話に花を咲かせるあの時間は存在しない。完璧に運転だけをこなす機械。しかし不思議と、冷たさは感じなかった。むしろ、都市交通に新たな機能が取り付けられたような、そんな違和感のなさ。

乗車前「ロボタクシーの普及」は少し未来の話だと思っていた。だが第7世代車の完成度は、想像以上だった。静かで滑らかで、判断がぶれない。困難な状況でも諦めずに最適解を探す。完璧な法令順守の走行で、周囲からクラクションをいくら鳴らされても一切動揺しない。コストはすでに商用運行が可能なレベルに達しており、都市全体のデータ収集とデジタル化が毎日、常に進行してる。

車を降りたあと、その場にしばらく立ち尽くしてしまった。

ついさっきまで未来の象徴だった機械が、当たり前のように街の雑踏に溶け込んでいく。その瞬間を、Pony.aiのロボタクシーの後ろ姿を見送りながら実感した。

未来がすぐ近くに存在している。

(36Kr Japan編集部)

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする