セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

中国都市部での書店は、モールの中に広い店舗を構え、店内はSNS映え用にシックなデザインを施し、本だけでなくカフェやデザイン文具などを取り扱うのがトレンドとなっている。いや、トレンドとなってい”た”といったほうが正確だ。本屋で本が売れなくなっているのだ。

書籍の小売レポート「図書零售市場年度報告」によると、22年のリアル書店での書籍小売市場は前年比で37%減少し、23年度版ではさらに22年比で18%減少している。しかし、それは中国人が本を読まなくなった、というわけではない。23年のライブコマースによる書籍販売の売上が前年比で70%も増加していて、市場自体は回復している。中国で本が売れるチャネルが変わっているのだ。

書店がよくモール内に設置されるのは、文化的な要素のある書店がモールに人を呼び込むためでもある。文化的な関心を持つ人々が書店に没入型体験を求めて訪問すれば、ショッピングモールの格を上げ、人の流れを変えることができる。このようにモールと書店は相互依存しているので、書店は広い面積ながらテナント料を安くしてもらい、なんとかなった。ところが書店に人が来なくなってしまった。

中国では一時期、「アジアで最も優れた書店」と評される台湾発の誠品書店や日本の蔦屋書店を模したような書店チェーンは数多く生まれて、当初は新鮮で人気があった。

本を割安で販売するネットショップや電子書籍より、リアルな店舗に足を運ぶのは本を買うことだけが目的ではなく、SNS映えの狙いや、ライフスタイルや体験を重視することにある。たとえば、併設されたカフェは、かつてブルジョワジーのイメージでこうした本屋で飲むドリンクはなんだかより一層おいしいと思われていた。しかし、中国で様々な話題のブランドが入れ替わり登場し、消費者は書店のコーヒーに余分なお金を払う意欲が低下し、回転率も悪くなっている。またデザイン文具に関しても買える場所が増えた上に、多くのオフィスはペーパーレス化していて必要がなくなっていった。本もカフェも文具も売れなくなり、人件費が上がった先にあるのはリストラだ。スタッフ削減や閉店の話題が次々と報じられている。

例えば以前に「ECよりも高い値段で売れる本屋、中国「西西弗」が儲かり続ける理由」という記事で紹介した、話題を集めたおしゃれな書店「西西弗(SISYPHE)」の売り上げも減少している。 「実態書店産業報告」によると、西西弗はゼロコロナ前の2019年には最初の10カ月で12億元(約260億円)を売り上げ、中国の民営書店では最高額を記録した。しかしゼロコロナ以降大きく減り、店舗の土日祝日の売上では、以前は1日2万元(約43万円)を超えたが、現在はその半分以下までに低下しており、平日に1万元(約21万円)の売上を達成するのはほぼ不可能になったという。

書店ほどのダメージではないが、紙の本が売れなくなれば紙にこだわる出版社も景気が悪くなる。多くの出版社が従業員の解雇や給与の削減といったコスト削減の目的でリストラを行い、生き残りを図っている。

こうした中で面白い取り組みをする出版社がある。北京の老舗雑誌「読庫」は14~25歳をターゲットとしたムック本「読庫生鮮」を立ち上げた。名前でピンときたかもしれないが、アリババのニューリテールスーパーの「盒馬鮮生(Hema Fresh)」で販売される雑誌なのだ。次世代スーパーを目指す盒馬鮮生サイドも新しいことを試したいと思っており、読庫とのコラボはとんとん拍子に進み、出版記念イベントを開くことになる。イベント現場で読庫生鮮を購入すると、午前11時から午後8時半まで開催される講演会や交流会に、盒馬鮮生の食事をつまみながら参加できるというもの。盒馬鮮生は広めの飲食スペースもあるし、モールの書店に代わってカルチャー好きな若者を呼び込み、集う場所になっていくかもしれない。これをトリガーに若者を集めようと、本屋や出版社と異業種のコラボも進んでいくだろう。

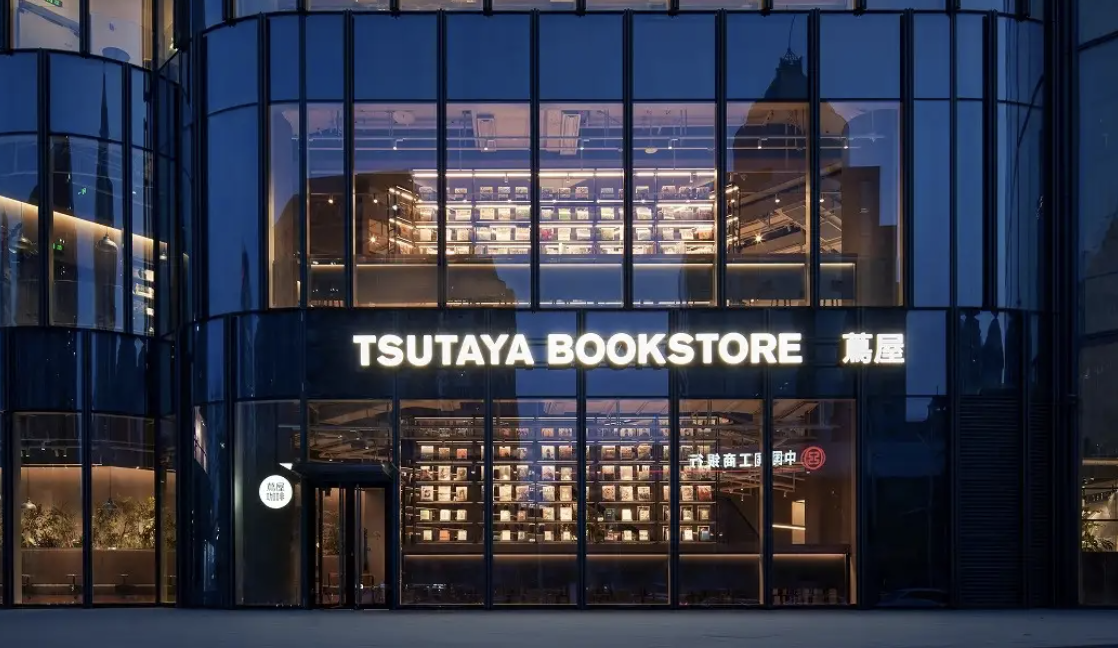

書店の縮小が続く中で開店が話題になる書店もある。4月20日に北京にオープンしたばかりのTSUTAYA BOOKSTORE(蔦屋)では、初日に整理券が必要になるほど人が集まった。書籍、雑貨やアクセサリーを販売するほか、軽食、飲み物やアルコールも用意されていて1時間78元(約1700円)で利用できるコワーキングスペース(SHARE LOUNGE)も設置されている。

店内にはビニールで包装された日本の書籍、雑誌や漫画本などの翻訳本を含め多数売られていて、行った人の感想によると、ほとんどの雑誌は60~70元(約1300円〜1500円)くらいと日本より割高な値段だが、それでも多くの人が関心を持っていたという。二階には雑貨やアクセサリー売場があり、アニメの周辺グッズや文具、食器、アクセサリー類、アパレル、ニッチなデザイナーブランドなどが書籍販売フロア以上の広さで展示されている。中国でも大人気である宮崎駿や新海誠作品の関連商品の周りには、本物を買おうと大勢の人が集まっていたそうだ。蔦屋書店を展開するCCCグループはカルチュアを創り、編集し、提案するクラブだというが、まさに北京でこれまでにない書店文化を創ろうとしていると中国メディア各紙は分析している。そしてその中で日本のコンテンツというのは訪問客にとっては魅力的にうつるようだ。

盒馬鮮生のように新たな場を提供し新鮮な体験を与えるか、蔦屋書店のように海外ブランドで呼び寄せるか。窮地に立つ中国の書店が試されている。

*1元=約21円で計算しています。

(文:山谷剛史)

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする