原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

米半導体大手インテルが、4月23日に開幕した上海モーターショーに初出展した。「世界の自動車産業の未来は、今の中国によって創られている。当社もその一翼を担いたい」。インテルの副社長兼オートモーティブ事業本部長のジャック・ウィースト氏は、改めて中国市場の重要性を強調した。

しかし、米クアルコムとエヌビディアの2社が車載チップ、とくにコックピットや自動運転分野で市場シェアをしっかりと握る中、インテルはどうやって市場開拓を図るのか。

中国企業の共同開発で攻勢へ

2024年初め、インテルは第1世代の人工知能(AI)強化型ソフトウエア・デファインド・ビークル(SDV=ソフトウエア定義型車両)向けSoC(システム・オン・チップ)を発表した。この製品は、同社のパソコン向け「Core」プロセッサとベースが同じだという。

だが、中国のコックピット向けチップ市場は競争が非常に激しく、トップを走るクアルコムのほかに、芯擎科技(Siengine)や芯馳半導体(SemiDrive)など中国のメーカーも存在感を示しており、インテルの製品は広く知られていない。

こうした状況を踏まえ、インテルは戦略を大きく転換した。

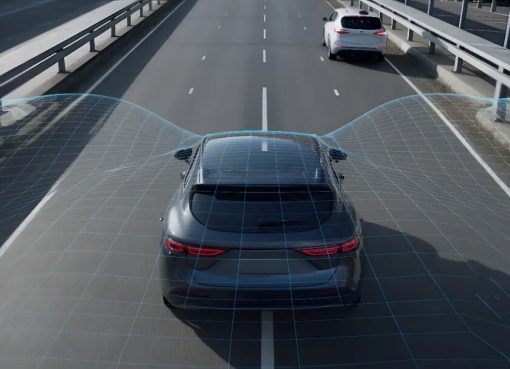

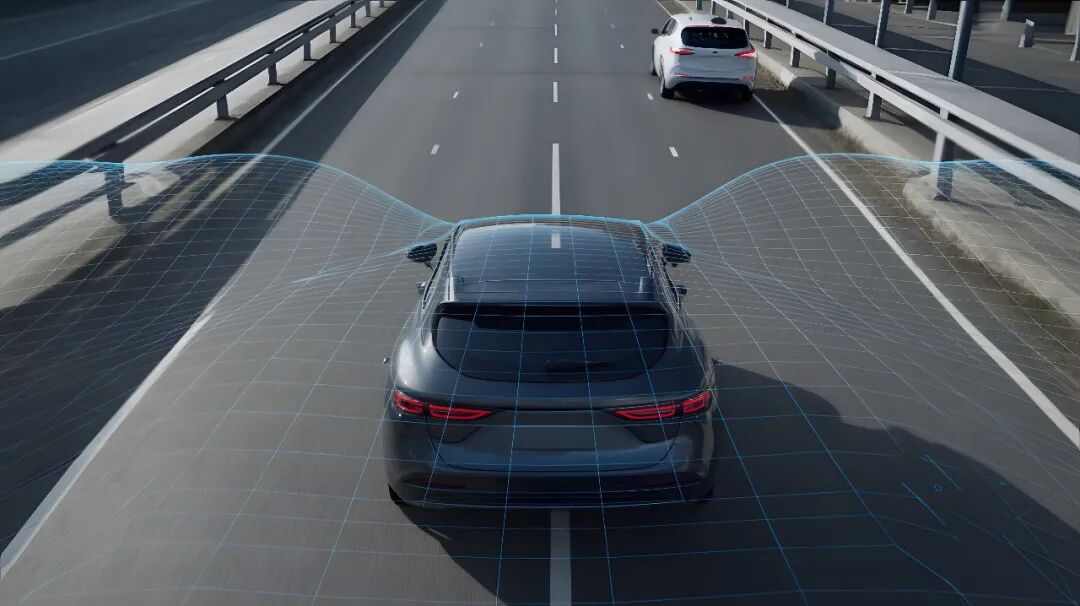

上海モーターショーの会期中には、インテルは中国のAIチップ大手「黒芝麻智能(Black Sesami)」と共同で、コックピットと自動運転システムの統合プラットフォームを発表した。このプラットフォームは、インテルのコックピット向けSoCと、黒芝麻の車載チップ「華山(Huashan) A2000」「武当(Wudang) C1200」シリーズで構成される。黒芝麻の「A2000」は主にあらゆるシーンの運転支援機能を、「C1200」はマルチドメインコンピューティングを担う。

このソリューションは、自動運転レベル2+~4までの対応を想定しており、両社で今年4~6月にリファレンスデザインを発表すると共に、量産化の準備を進める予定だ。

ウィースト氏は、黒芝麻に限らず「あらゆる先進運転支援システム(ADAS)開発企業に対して、常にオープンな姿勢でありたい」と語る。

目指すは“ソフトウエア定義の自動車”

中国現地企業との提携を進めると同時に、インテルは製品そのものの性能強化にも取り組んでいる。今回のモーターショーでは、性能を向上させた最新のコックピット向けSoCなどを出展した。製品は前世代に比べ、マルチモーダルAIの性能が最大10倍、グラフィックスの性能が最大3倍になったという。

第2世代のコックピット向けチップは、特定の機能を持つ複数の小さなチップをパッケージ化した「チップレット技術」を採用した。チップレットはコスト面で優れている。ウィースト氏は「先進的なプロセスノードはコストがかかり、それをチップ全体に採用すればコストが跳ね上がる」と指摘。チップレットでは、異なるプロセスのチップを組み合わせられるため、一部の成熟した機能には旧世代のプロセスを用いることで、コストを抑えられるという。

このチップレット構成により、演算・グラフィックス・AIなどの処理能力を自動車メーカーごとにカスタマイズ可能になり、開発コストの削減と市場投入までの時間短縮が見込まれる。第2世代のSoCは、2026年に量産車への搭載が始まる見通しだ。

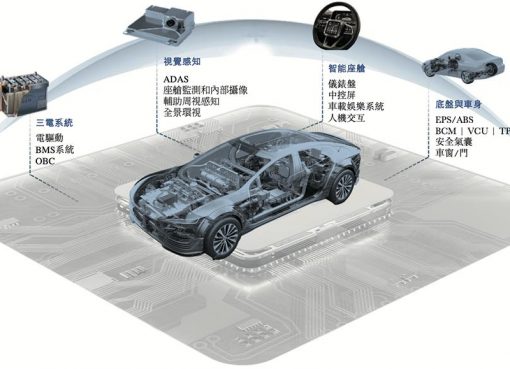

インテルが注力するもう1つの注目製品は、ドメインコントローラーだ。同社は20年前、ハードウエアの仮想化技術でデータセンターにコンピューティングリソースを割り当て、それを「ソフトウエア定義のアーキテクチャ」と呼んだ。現在は自動車分野で、このソフトウエア定義を再現しようとしている。

ウィースト氏の説明によれば、例えば車両に100個の電子制御ユニット(ECU)があった場合、エンターテインメント・システムとADASを統合すれば、ECUは99個に1つ減るが、自動車メーカーが望んでいるのはそれを50個にまで減らすことだという。

ECUを減らす方法としてインテルが考えたのは、「ソフトウエア定義のドメインコントローラー」の導入だ。例えば、走行中にエアコンとシートヒーターを同時に使用することは通常ないため、これら2つの機能を1つのデバイスに担わせ、2枚あったチップを1枚に置き換えられる。そしてこのチップ上でリソースを最も効率的に配分する技術は、インテルが得意とするところだ。

インテル中国法人・オートモーティブ事業営業部長のクラウド・リー氏は「当社は、データセンター事業の経験や他の技術を活用することができる。基盤となるハードウエアが何であっても、それを仮想マシンに変えれば、その中で最も必要とされる部分に演算リソースを割り当てられる。それが本当の意味でのソフトウエア定義の自動車になる」と話した。

しかし、リソースを割り当てるには、電子・電気(E/E)アーキテクチャなど自動車の基盤となる構造やシステムにより精通する必要がある。中国の自動車メーカーは、オペレーティングシステムや基盤となるシステムなどを独自に開発する傾向があるため、インテルが中国メーカーとの提携をスムーズに拡大できるかは定かでない。

(翻訳・大谷晶洋)

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする