原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

「30歳の男性、強いストレスを感じており、気分の落ち込みがひどい。みぞおちが痛み、顔には吹き出物が多数。こうした症状に合った漢方薬を処方して」

こんな簡単な文章を入力するだけで、AIモデルがわずか数秒で病因分析から体質診断、漢方薬の処方まで自動生成できる時代になった。

AIが生成した処方箋をキャリア30年以上のベテラン漢方医に見せると、「いかにもAIという感じだね。一般的な病気なら対応できるだろうが、患者を『診る』という域にはほど遠いよ」と笑った。

AIモデルが急速に進化するなか、現実的な問いが浮かび上がっている。――AIが単独で診察できるようになるのか。特に、数千年の歴史を誇る中国医学の世界で、AIが医師に代わる存在になり得るのだろうか。

AI単独での診察は困難

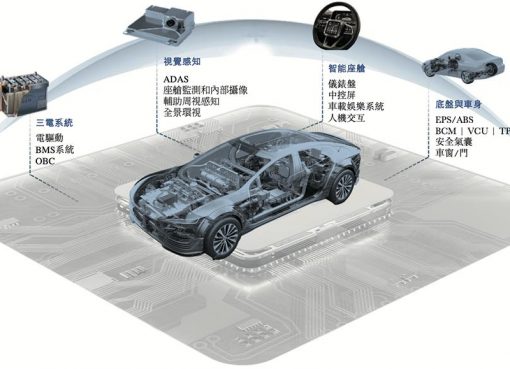

AIモデルは医療現場にも浸透しつつある。中国医学の分野でも、AIを活用した症状分析や定番処方の提示、カルテの自動生成などが可能になっている。ただし以下のような問題も多い。

● 同じ症状でも、質問するタイミングが異なると、全く違う処方になる。

● 舌診や触診といったリアルな診察ができないため、十分な情報が得られない。

● 中国医学では病因や体質に応じて治療方針を立てるが、AIにはそれが難しい。

アリババ・ヘルス傘下で漢方医のオンライン診療サービスを手がける小鹿中医の陳志宇CEOは「中国医学の本質は、単に症状に対応した薬を出すことではなく、患者の体質や不調の現れ方を見極めることだ」と語り、AIの最大のボトルネックは、中国医学の症例データが圧倒的に不足していることだと指摘する。

現在、中国では小鹿中医や訊飛医療(Xunfei Healthcare)といった医療サービス系プラットフォームが、実際の患者のフォローアップや専門家によるタグ付けを通じて、構造化された症例データの蓄積を進めている。ただ、AIが誤った情報を生成する「ハルシネーション(幻覚)」が業界共通の問題となっており、関連各社がさまざまな方法でハルシネーションの抑制を試みている最中だ。

医師の代理ではなく、助手として

西洋医学が明確な検査指標をもとに診断を進めるのに対し、中国医学では患者の状態を文章で表現し、治療効果の判断も主観的な部分が大きい。加えて、師から弟子へと継承された教えや経験を重んじるため、名医の診療プロセスを数値化するのは困難であり、AIに習得させるのも難しい。

このため、現時点ではAIを活用した漢方医の診療サービスのほとんどが、医師の代理ではなく医師のサポート役という立ち位置で提供されている。北京市にある複数の大型総合病院で実施された試験導入では、外来カルテの自動作成や患者への予診、体質分析や処方の提案といった分野でAIを活用し、業務負担の軽減や効率化を図っていた。

例えば、中国中医科学院が企業と共同開発したAIモデル「広医・岐智」は、医師が問診中に患者の症状を口述すると、AIがそれを医学用語に自動変換し、想定されるタイプや処方を提示して、医師の診断をサポートする。

このAIモデルの開発に加わった杭州全診医学の技術責任者によれば、現場ではカルテ作成と予診にAIを活用するケースが最も多いという。こうした機能により医師の事務的な負担が減り、患者とのコミュニケーションや難しい症例の判断にいっそう集中できるようになった。

AIの真価を引き出すアプローチ

中国医学界は長年にわたって次のような課題を抱えてきた。第一に、優れた人材が不足しており、名医の診察を受けるのが極めて困難な一方で、若手医師は経験を積む機会に乏しい。第二に、ノウハウが師弟関係を通じて受け継がれるため、知識の体系化が進まない。第三に、熟練した漢方医を育てるのに10年以上かかる、という点だ。

AIを導入すれば、これらの課題の解決につながると期待されている。

● スマート問診:患者の症状や過去の治療データを分析し、AIが最適な医師を推薦することで、「名医偏重」の現状を打開する。

● 名医の「デジタルツイン」:ベテラン医師の診療経験をデジタル化し、AIアシスタントとして展開することで、若手や地方の医師がその知見をリアルタイムで活用できるようにする。

● フォローアップ管理:AIが患者の服薬状況や症状の変化を自動で追跡し、治療の継続性を高めるとともに、医師の負担を軽減する。

取材に応じた多くの関係者はこう口をそろえる。「AIが漢方医に取って代わるのではない。AIを使いこなせる漢方医こそが、次の時代を担っていくのだ」

(翻訳/編集・畠中裕子)

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする