セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

2025年4月に開催された「上海モーターショー2025」に合わせ、中国電気自動車(EV)最大手のBYD(比亜迪)は日本のメディア向けに工場ならびにディーラーの見学会を実施した。

上海モーターショー自体は4月23日より開幕だったが、今回用意したスケジュールは4月22日の1日限りで、江蘇省常州市にあるBYDの完成車工場、および周辺のディーラー見学に加え、夕食会を含む内容だった。

上海虹橋駅から高速鉄道に乗れば1時間弱で常州に到着。BYD常州工場の前に着いたら、門の前には多数の建設用機器やトラックが並んでおり、現在拡張工事が進行中とのことだった。また、お昼時だったので小さな弁当を売りに来ている屋台やリアカーがたくさんいたのも、なんとも中国らしい風景と思った。

常州工場は2022年に稼働を開始し、現在は年間40万台の生産能力を有する。日本でもお馴染みの「アット3(中国名:元PLUS)」「シール(海豹)」「シーライオン7(海獅07)」に加え、「シーガル(海鴎)」「唐L」「方程豹 鈦3」といった車種を生産している。右ハンドルモデル(BYD内部ではUK車型と呼ぶ)もここで生産されており、組み立て中の個体情報が表示される生産ラインのモニターには「オーストラリア」「ニュージーランド」「マレーシア」といった左側通行国家の仕向地がそれぞれ表示されていた。もちろん日本市場向けもここで生産されているが、あいにく訪問中に「日本向け」の製造個体が流れてくることはなかった模様だ。

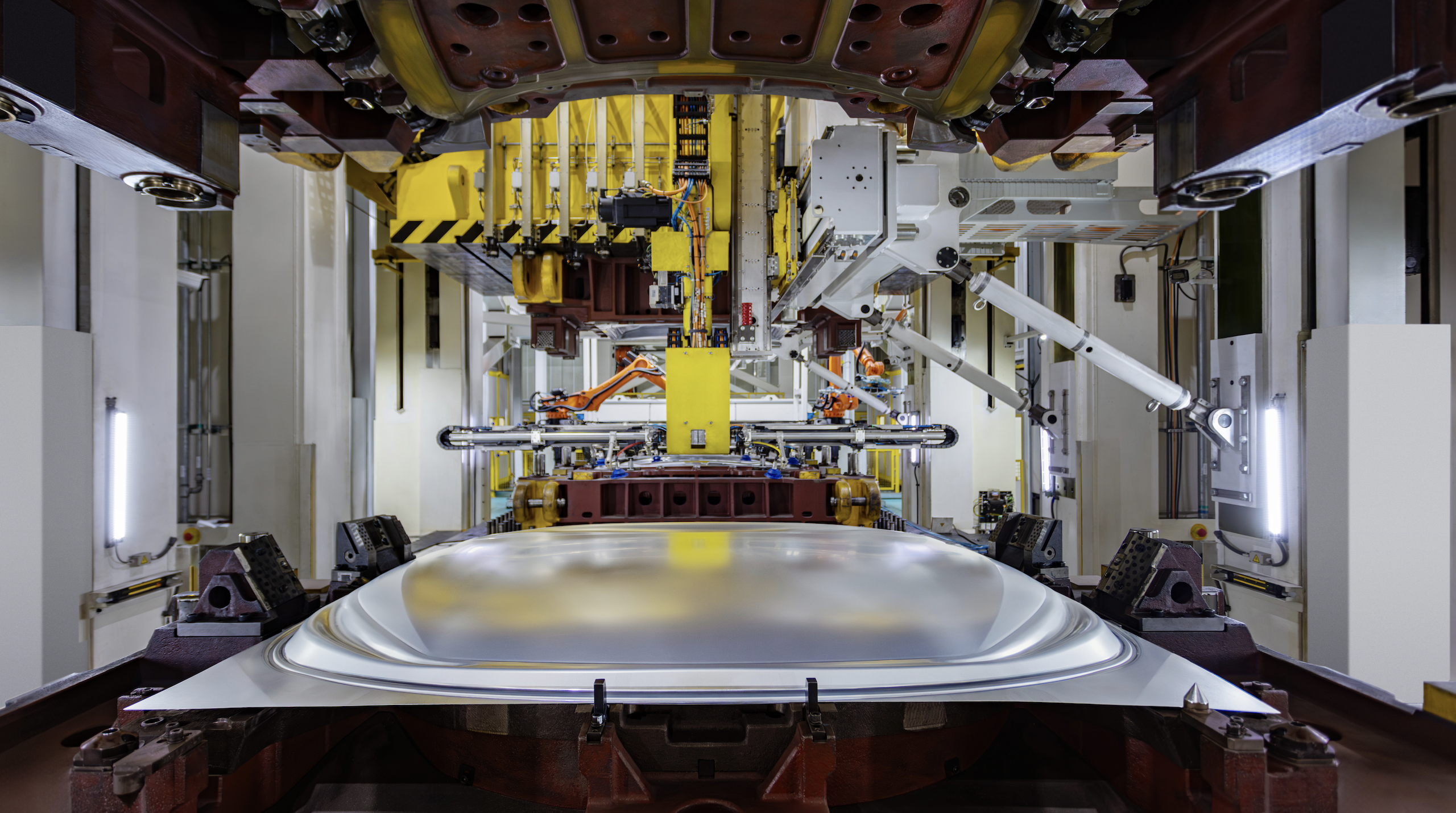

工場へ入ると最初に案内されたのは「溶接」工程で、「溶接A工場」では4.9万平方メートルの敷地面積に446台のロボットが活躍している。これに加えて、5.6万平方メートルの「溶接B工場」も稼働している形だ。工場全体の従業員数は1万人に上り、そのうち3000人が溶接工程で作業している。レーザー溶接なども導入することで、溶接・板金工程全体の95%が自動化されている。案内された工場内では日本のFANUCやスイスのABBといった世界的なメーカー製のロボットがバチバチと火花を散らしながらボディ溶接・組立作業を行なっていた。

次に案内されたのは、車両の組み立て工程の最終段階にあたる部分で、おそらくもっとも人員が割かれている部分だろう。先述のとおり大半の工程は自動化されているのだが、駆動用バッテリーの締め付けやモーターの搭載といった安全面を重視すべき箇所や、ダッシュボード、シート、内装パネルなどの日常的に触れるところは人間の手で組み付けられる。なんでもかんでも自動化してしまえば「先進的」に見えて見栄えが良いだろうが、こういったところは人間にしっかりと目視で確認させ、責任をもって組み付けさせているのにBYDの良心を感じた。

すべての組み立てが完了すると、自動で工場の外へ出されると思いきや、実際には工員がクルマに乗り込んで床に設けられた激しい段差の上を運転、組み付け不良や異音などがないか?簡易的に点検を施しながら移動する。その後に最後の工程となる本格的な品質チェック段階へと向かうのだ。

工場見学の後は同じく常州市内にあるBYDのディーラー「比亜迪汽車王朝網 常州盛世路騏店」を訪れた。店名に入る「王朝網」というのはBYDラインナップを構成する商品群「王朝シリーズ」を指しており、もう一方は「海洋シリーズ」となる。前者が中国歴代王朝から名付けられているのに対し、後者は海の生物や艦種から名付けられており、それぞれデザイン言語も異なる。メンテナンスはBYDのクルマであればどの店舗でも受けられるが、販売はそれぞれの商品群で異なるディーラーに担当させるという、少し前まで存在したトヨタの販売チャンネル制「ネッツ店」「カローラ店」「トヨタ店」「トヨペット店」のようなものだ。

こちらのディーラーでは、2025年3月に発表された出力1000 kW級の超急速充電を体験すべく、フラッグシップセダン「漢L」とSUV「唐L」の2台が用意された。参考までに、日本国内で現在主流となっているEV充電器は出力90~120 kWのもので、この出力でも十分に速いと感じるほど。だが、BYDはそのはるか上を行く1000 kWへの対応をうたっており、「1秒で2 km走行分、5分で400 km走行分を充電」するとしている。

これを実現するためには単なる大型の充電器の設置だけでなく、車両側の対応も必要だ。今回体験した2車種は最新のEVプラットフォーム「スーパー e-Platform」を採用する初のモデルで、1000 V/1000 A対応の専用設計となるリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載するほか、最高回転数30000 rpmを実現する新型モーターも含むパッケージングとなる。BYDの新型充電器自体は最大出力1360 kWを誇り、2つの充電ケーブルで1台を超急速充電する「デュアルガン充電」も可能だが、現状で漢Lと唐Lは出力1000 kWまでしか対応しておらず、充電ケーブルも1つで十分とのこと。

担当者が充電ケーブルを接続してアプリで充電を開始すると、いきなり出力380 kWから充電がスタートする。みるみるうちに充電出力は500 kW、600 kWへと上昇していく。充電器に付随する蓄電池システムは店舗への電力供給も行なっているために出力1000 kWは出せないものの、これまでの感覚からすれば500 kWでもありえないほどの速さだ。充電開始時点ではクルマ側のメーターには満充電まで19分、容量70%まで9分と表示されており、実際の速度もおおむねその通り(8分で70%充電)だった。

デモンストレーションでは容量70%を超えたあたりから「デュアルガン充電」を開始、その時点で出力は270 kW前後で満充電まで17分となっていた。その後、終わりに近づくにつれてゆっくりと出力が下がっていき、充電が完了した。ガソリン車がほんの4~5分の給油で500 km以上を走行できるように、BYDも「油電同速」と称して給油と同速度の充電を目指したわけだが、その実力には驚かされたものだ。BYDはローンチ時にこの充電器を全国500か所に設置、最終的に4000か所へ増やすとしている。

BYDは世界でもっとも多くのEV(含PHEV・BEV)を販売するメーカーとなったわけだが、その裏には電池技術や運転支援機能方面などで積極的に研究開発を行なう「技術屋」としての一面が大きく影響している。BYDは「窓ガラスとタイヤ以外の部品全てを内製化している」と言われており、PHEVに用いる高熱効率のエンジンも自社で開発するほど。この点においてはグループ企業を通してほぼすべての部品を開発・調達するトヨタと似た雰囲気が感じられる。どんな細かい需要もすくい上げようとする姿勢がここ1〜2年のラインナップ急拡大にも繋がっており、この多車種戦略をもってして車種数の少ない新興EV勢に対して勝負を挑んでいる形だ。

日本の乗用車市場では2025年5月に424台を販売、2025年1月からの累計販売台数は1195台となった。2026年後半には日本市場専用設計の軽規格BEVをリリースするとしており、これまでよりもっと街中でBYDを目にする機会が増えていくことだろう。

(文:中国車研究家 加藤ヒロト)

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする