伝統の舞台衣装産業、漢服ブームとECの発展で急成長 山東省曹県

オタクの想像力をコンテンツ化する生成AIツール、二次創作需要でヒット

Unity China、北京モーターショーに初出展 注目はスマートコックピット向けソリューション

日中スマート技術産業協力マッチング会議、北京で開催

最新記事

コネクト 東芝白物家電を買収し2年で黒字化、世界最大の家電メーカーに。中国「美的集団」成功の理由を徹底分析

東芝ライフスタイルを買収したことで知られる中国の白物家電メーカー「美的集団(Media)」(以下、美的)。買収からわずか2年で東芝ブランドを黒字化させた実績をもつ。世界ブランドへと成長した同社が成功した理由を探っていく。

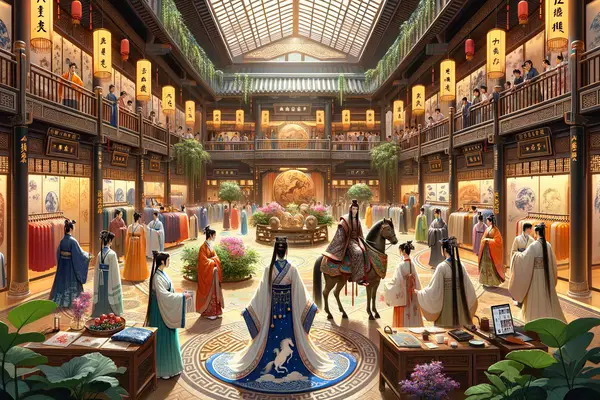

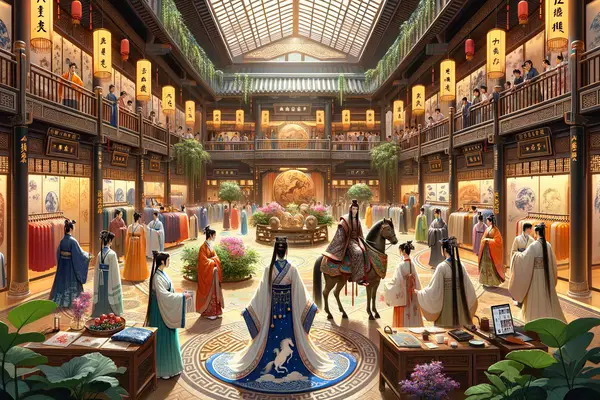

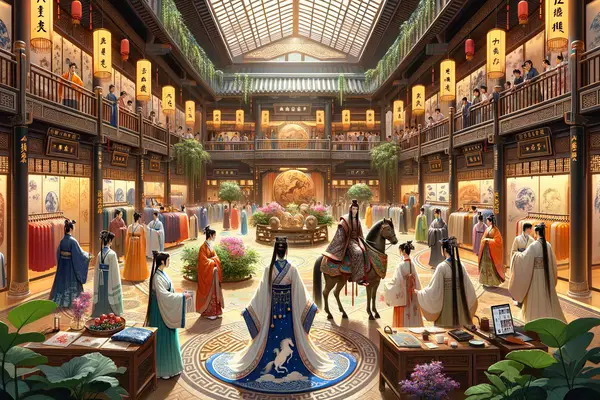

伝統の舞台衣装産業、漢服ブームとECの発展で急成長 山東省曹県

中国山東省菏沢市曹県は中国の舞台衣装の生産地として知られており、十数年にわたる発展を経て、中小企業を中心とした精密で整った分業システムが形成されている。 同県大集鎮孫荘村の孫学平党支部書記は、「十数年前、村...

オタクの想像力をコンテンツ化する生成AIツール、二次創作需要でヒット

AI創作プラットフォーム「捏ta」を運営する中国のスタートアップ企業「看見概念智能科技」がこのほど、エンジェルラウンドとプレシリーズAで総額1000万元(約2億円)以上を調達した。源碼資本(Source Code Capital)や奇...

Unity China、北京モーターショーに初出展 注目はスマートコックピット向けソリューション

電気自動車(EV)時代の現在、コックピットのエンターテインメント機能は、自動車メーカー各社が競い合うポイントの1つとなっている。そのなかで、自動車メーカーに新たな選択肢を...

日中スマート技術産業協力マッチング会議、北京で開催

世界の科学者や企業家による技術イノベーション・協力の議論の場として中国が2007年から開催している中関村フォーラムは、北京市で開催中の2024年年次総会で26日、重点国別技術貿易マッチング会議の一つ、中日スマート技術産業協力マッチング...

テスラの値下げ攻勢に動じない、中国・小米汽車「15〜20年で世界トップ5の自動車メーカーに」【北京モーターショー】

中国北京市で4月25日から5月4日まで開催される「北京モーターショー2024(第18回北京国際汽車展覧会)」で、小米集団(シャオミ)のブースは黒山の人だかりとなり、黄緑色...

評価額85億ドル、トヨタ支援の自動運転ユニコーン「Pony.ai」が米上場へ

中国の自動運転ユニコーン「小馬智行(Pony.ai) 」が、近く米国のナスダック証券取引所またはニューヨーク証券取引所に上場する可能性が出てきた。中国証券監督管理委員会(...

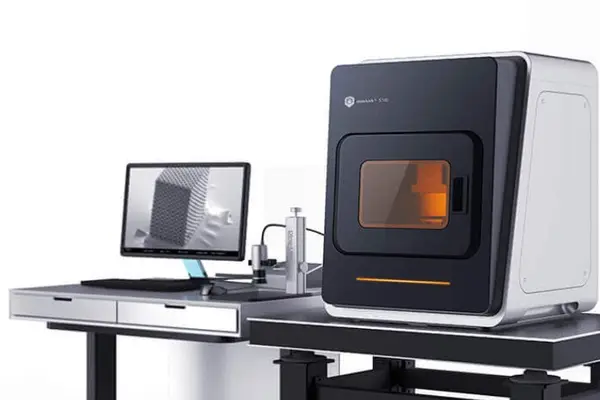

超精密3Dプリンターの「BMF」、中国発の技術力で世界をリード 日本でも活用広がる

超精密3Dプリンターを開発する「摩方精密科技(BMF Precision Tech)」(以下、BMF)は、2016年に設立された中国の新興テクノロジー企業で、解像度2マイクロメートル(μm )の3Dプリンターを世界に先駆けて商品化し、...

車載電池大手の国軒高科、23年通期は3倍増益

中国車載電池大手の国軒高科がこのほど発表した2023年12月期決算は、売上高が前年比37.1%増の316億500万元(1元=約22円)、営業利益が4.9倍の9億7500万元となった。純利益は3.0倍の9億3900万元で、収益性が大きく...

10人のうち5人が連休中に深圳旅行!香港で「北上消費」が大ブーム、交通費かかっても割安感

深圳と香港は地続きながら、通過にパスポートや通行証が必要なため、中国本土の人にとっても香港の人にとっても実質的には「海外旅行」のようなものだ。新型コロナウイルスが流行した...

中国BYD、1〜3月期は純利益1000億円 低価格戦略でも粗利益率22%

中国自動車大手の比亜迪(BYD)が4月29日に発表した2024年1〜3月期決算は、売上高が前年同期比3.97%増の1249億4000万元(約2兆7000億円)、純利益は1...

トヨタ、自動運転ユニコーンの「Pony.ai」と合弁会社 中国市場にロボタクシー1000台投入へ

トヨタ自動車の中国法人は4月26日、中国の自動運転ユニコーン「小馬智行(Pony.ai)と合弁会社「騅豊智能科技」を設立したと発表した。中国自動車大手の広州汽車集団...

中国銀行、初の中東企業向け人民元建て融資を実行

中国銀行ドバイ支店はこのほど、サウジアラビアのエネルギー会社ACWAパワーがウズベキスタンの首都タシケントに建設する太陽光発電・エネルギー貯蔵プロジェクトを支援するため、同社に対する最初の人民元建て融資を実行した。 ...

ファーウェイ、米制裁の影響からようやく脱却か 1〜3月決算絶好調で純利益564%増

中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)のグループ持ち株会社「華為投資控股」は4月30日、2024年1〜3月期決算を発表した。売上高は前年同期比36.66%増の1784...

米テスラ、中国進出10周年で販売台数170万台突破 猛追する中国勢で圧力

米電気自動車(EV)大手テスラは4月22日、中国進出10周年を迎え、中国のテスラ車オーナーが170万人を突破し、世界のテスラ車オーナーが600万人を超えたと発表した。...

メールマガジンに登録

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録