原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

中国電気自動車(EV)大手の小鵬汽車(Xpeng)は、第5世代人型ロボットを10月24日の「小鵬テクノロジーデー」で初披露し、2026年下半期には量産化を実現する見通しだという。8月19日の決算説明会で、創業者の何小鵬CEOが明らかにした。

小鵬の人型ロボット事業の歩みを振り返ると、その準備は2020年前後から始まっている。現在、この部門を率いるのは米良川氏だ。2005年に米エヌビディア(NVIDIA)に入社し、米カリフォルニア州サンタクララにおいてアンドロイドのソフトウェアのシニアマネージャーを務めたほか、中国市場向けのアンドロイドのプラットフォーム部門も統括していた人物だ。

実際には、近年の人型ロボットブームに先駆けて何CEOはこの領域に着目していた。2020年には1億ドル(約147億円)を投じてロボット企業「多够機器人(Dogotix)」を買収すると同時に、新会社「鵬行智能(Xpeng Robotics)」を立ち上げた。最盛期には鵬行智能のチーム規模は300人以上に達したとされる。

しかしその後、戦略の方向性の違いなどから、の中核メンバーは多く離脱した。チームを率いていた趙同陽氏は独立し、新たにAIロボットメーカーの「衆擎機器人(Engine AI)」を創業した。

関係者によると、2023年以降は米良川氏が小鹏のロボット事業を本格的に率いている。チームは現在、再び約200人規模にまで拡大しており、中国のエンボディドAI(身体性を持つ人工知能)の分野において、“贅沢”といえる規模の開発体制だ。

テスラに続く「第三の成長曲線」を描く

何CEOは、ロボット戦略でテスラのイーロン・マスク氏を強く意識している。これまでの発言の中でも「小鹏汽車にとって、ロボットこそが『AI+自動運転』、『グローバル展開』に続く『第三の成長曲線』となる」と明言している。

自動車産業からロボット分野へ踏み出すのは自然な流れだ。というのも、自動運転はエンボディドAIの最小単位とも言える存在であり、「感知―判断―実行」という技術体系はロボットと高度に共通しているからだ。

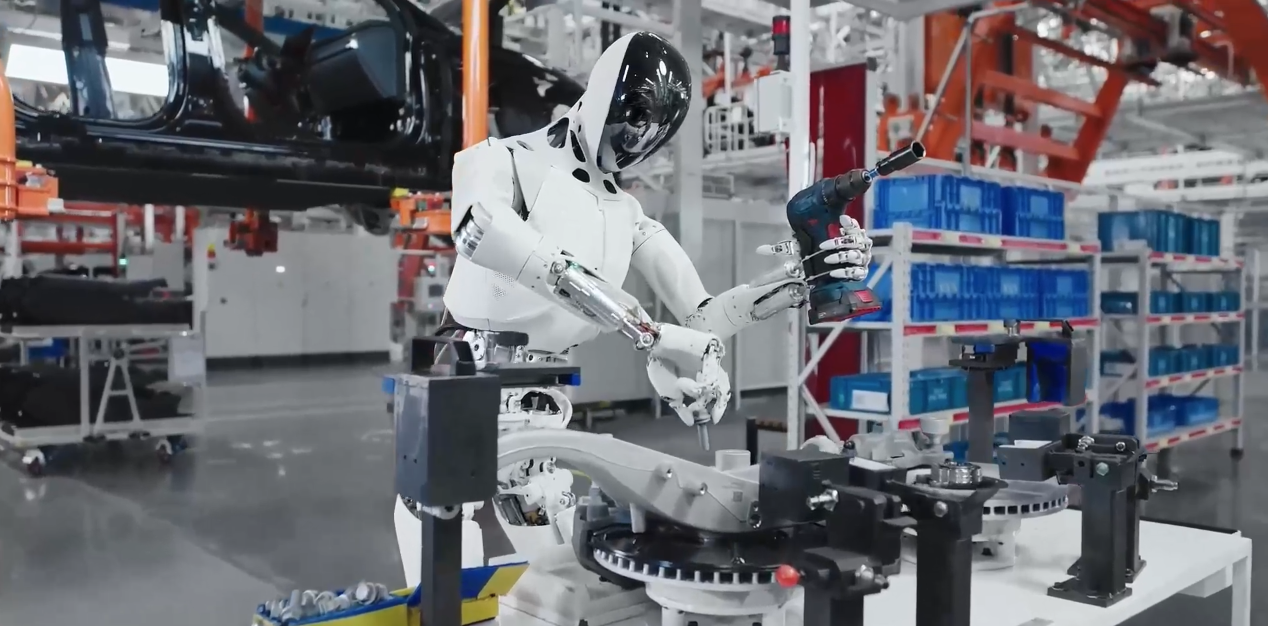

たとえばテスラの人型ロボット「オプティマス(Optimus)」は、自社の自動運転システムFSDのアルゴリズムを約6割そのまま流用している。小鹏が過去に公開したロボット「Iron」も同様で、同社の車載技術である「720度ホークアイ(Hawk-Eye)システム」を活用している。

さらに、自動車とロボットは部品面でも共通点がある。動力電池、センサー、半導体チップ、LiDAR(レーザーレーダー)、冷却システムといった自動車向けのコア部品はそのままロボットに転用可能で、コスト削減につながる。実際、オプティマスでは、「モデルY」と同じバッテリーパックが採用されている。

数年にわたる取り組みを経て、小鵬はすでに複数のロボット製品を発表している。2023年10月には初の二足歩行型の人型ロボット「PX5」を、さらに昨年11月には第4世代となる人型ロボット「Iron」を発表した。

何CEOによれば、小鵬の第5世代人型ロボットは、自動車の技術と高度に重なっているという。例えば、コアプロセッサーには、第5世代ロボットに自社開発の「図霊(トゥーリング)AIチップ」を搭載する予定だ。これにより演算能力を高め、強化学習向けの小規模モデルや、段階(セグメント)ごとに処理する分段式エンドツーエンド型アーキテクチャをサポートしている。

また、小鹏の大規模Vision-Language Models(VLMモデル)も搭載され、自動車と同じクラウドAIインフラを使っている。電気系統についても、小鹏のEEA(Electric/Electronic Architecture)アーキテクチャをベースにした設計を採用。関節部分には、同社の三電システム(モーター・バッテリー・制御系)を応用している。

現在、小鹏のロボットは実用化を模索している段階にある。関係者によると、自動車の生産ラインにはすでに数百台の人型ロボットが配備されている。しかし、これらのロボットは自動車の製造を直接支えるわけではなく、大半はアルゴリズムの調整や操作データの収集などに用いられているという。

*1ドル=147円で計算しています。

(36Kr Japan編集部)

原文はこちら

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録

フォローする

フォローする フォローする

フォローする