中国の臓器チップ開発支える、多分野連携によるイノベーション

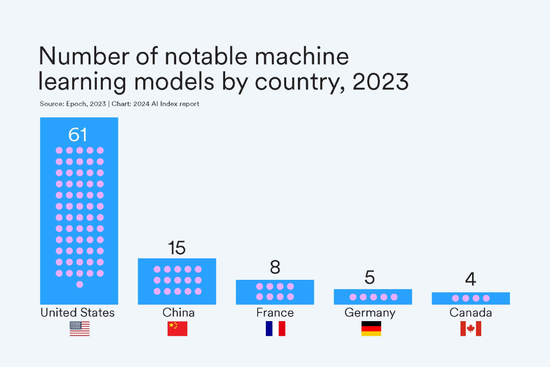

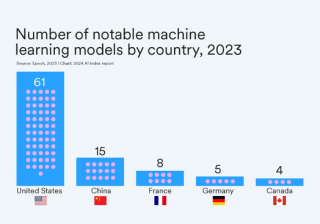

中国、AIモデルの数は米国に次いで2位 AI特許数は世界トップ:スタンフォード大学HAI

中国LiDAR大手のロボセンス、200ドル以下に抑える新製品を発表 低価格車への搭載狙う

リチウムイオン電池用のシリコン負極材、生産拡大に注力する中国企業が存在感

最新記事

コネクト 東芝白物家電を買収し2年で黒字化、世界最大の家電メーカーに。中国「美的集団」成功の理由を徹底分析

東芝ライフスタイルを買収したことで知られる中国の白物家電メーカー「美的集団(Media)」(以下、美的)。買収からわずか2年で東芝ブランドを黒字化させた実績をもつ。世界ブランドへと成長した同社が成功した理由を探っていく。

中国の臓器チップ開発支える、多分野連携によるイノベーション

中国江蘇省蘇州ハイテク産業開発区(高新区)の太湖科学城機能片区(エリア)にある東南大学蘇州医療器械研究院はこのほど、二通りの規格の臓器チップを公開した。異なるのは一つがUSBメモリーほどの大きさで、もう一つはハードディスクほどという点...

中国、AIモデルの数は米国に次いで2位 AI特許数は世界トップ:スタンフォード大学HAI

世界的なAI研究者、李飛飛氏が所長を務める米スタンフォード大学の「人間中心の人工知能研究所(HAI)」はこのほど、世界のAIのトレンドをまとめたリポート「...

中国LiDAR大手のロボセンス、200ドル以下に抑える新製品を発表 低価格車への搭載狙う

中国のLiDAR大手「速騰聚創(RoboSense、ロボセンス)」は4月15日、コストパフォーマンスを前面に打ち出した最新の中・長距離検出用LiDAR「MX」を発表した。ロボセンスによると、MXはすでに3つのプロジェクトで量産車の指定...

リチウムイオン電池用のシリコン負極材、生産拡大に注力する中国企業が存在感

リチウムイオン電池用の負極材を手がける中国のスタートアップ企業「昱瓴新能源(Yuling New Enegy)」が、電池材料大手の航盛鋰能科技(Hangsheng New Energy Materials)の主導するシリーズA+で資金...

「原神」×「スシロー」コラボの成功から見る、中国オンラインゲームの海外進出

中国初の人気ゲーム「原神」が日本の回転寿司大手「スシロー」と2月から3月にかけて実施したコラボイベントは、交流サイト(SNS)「X(旧ツイッター)」のトレンドランキングで1位を獲得したほか、オンライン来店予約のサーバーがパンク状態にな...

ファッションデザインで活躍する生成AIツール「Look」、基本の型から多様に派生

ファッションデザイナーはこれまで、数週間から数カ月かけてサンプルチェックとデザインの微調整を繰り返し、最終的なデザインを決定していた。...

1時間で最大350杯を抽出、全自動コーヒーマシンの中国新鋭「CAYE」が資金調達

全自動コーヒーマシンを手がける「咖爺科技(CAYE)」がこのほど、シリーズAで数千万元(数億円超)を調達した。...

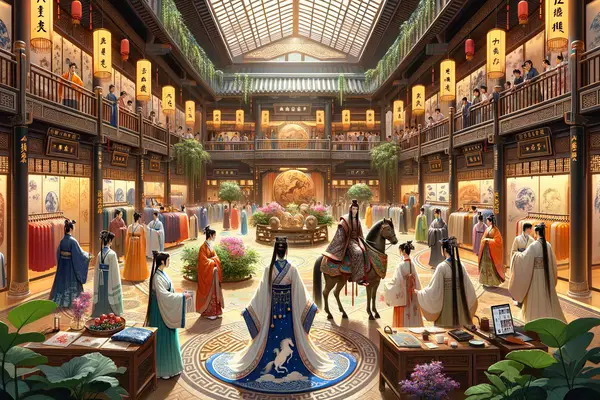

伝統の舞台衣装産業、漢服ブームとECの発展で急成長 山東省曹県

中国山東省菏沢市曹県は中国の舞台衣装の生産地として知られており、十数年にわたる発展を経て、中小企業を中心とした精密で整った分業システムが形成されている。 同県大集鎮孫荘村の孫学平党支部書記は、「十数年前、村...

オタクの想像力をコンテンツ化する生成AIツール、二次創作需要でヒット

AI創作プラットフォーム「捏ta」を運営する中国のスタートアップ企業「看見概念智能科技」がこのほど、エンジェルラウンドとプレシリーズAで総額1000万元(約2億円)以上を調達した。源碼資本(Source Code Capital)や奇...

Unity China、北京モーターショーに初出展 注目はスマートコックピット向けソリューション

電気自動車(EV)時代の現在、コックピットのエンターテインメント機能は、自動車メーカー各社が競い合うポイントの1つとなっている。そのなかで、自動車メーカーに新たな選択肢を...

日中スマート技術産業協力マッチング会議、北京で開催

世界の科学者や企業家による技術イノベーション・協力の議論の場として中国が2007年から開催している中関村フォーラムは、北京市で開催中の2024年年次総会で26日、重点国別技術貿易マッチング会議の一つ、中日スマート技術産業協力マッチング...

テスラの値下げ攻勢に動じない、中国・小米汽車「15〜20年で世界トップ5の自動車メーカーに」【北京モーターショー】

中国北京市で4月25日から5月4日まで開催される「北京モーターショー2024(第18回北京国際汽車展覧会)」で、小米集団(シャオミ)のブースは黒山の人だかりとなり、黄緑色...

評価額85億ドル、トヨタ支援の自動運転ユニコーン「Pony.ai」が米上場へ

中国の自動運転ユニコーン「小馬智行(Pony.ai) 」が、近く米国のナスダック証券取引所またはニューヨーク証券取引所に上場する可能性が出てきた。中国証券監督管理委員会(...

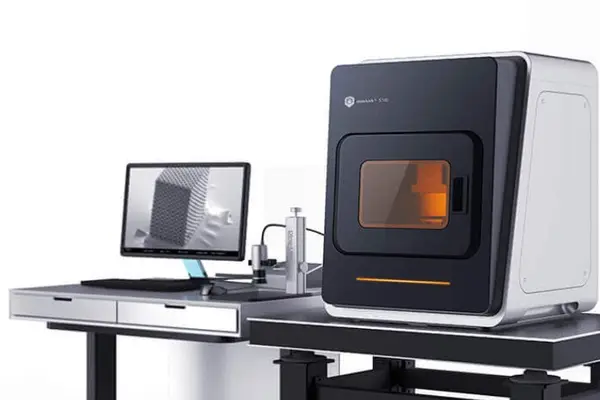

超精密3Dプリンターの「BMF」、中国発の技術力で世界をリード 日本でも活用広がる

超精密3Dプリンターを開発する「摩方精密科技(BMF Precision Tech)」(以下、BMF)は、2016年に設立された中国の新興テクノロジー企業で、解像度2マイクロメートル(μm )の3Dプリンターを世界に先駆けて商品化し、...

メールマガジンに登録

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録