中国、ドローンショーがブームに 23年は100以上の都市で173回実施

徹夜で限定グッズを買い占め、日本の「ちいかわ」が中国で人気爆発の理由

ティードリンク中国3位の「茶百道(ChaPanda)」、ついに香港上場 先行き懸念か初日終値は公募割れ

中国の大型電動トラック「Windrose」、シリーズBで累計約170億円を調達 24年中に納車へ

最新記事

コネクト 東芝白物家電を買収し2年で黒字化、世界最大の家電メーカーに。中国「美的集団」成功の理由を徹底分析

東芝ライフスタイルを買収したことで知られる中国の白物家電メーカー「美的集団(Media)」(以下、美的)。買収からわずか2年で東芝ブランドを黒字化させた実績をもつ。世界ブランドへと成長した同社が成功した理由を探っていく。

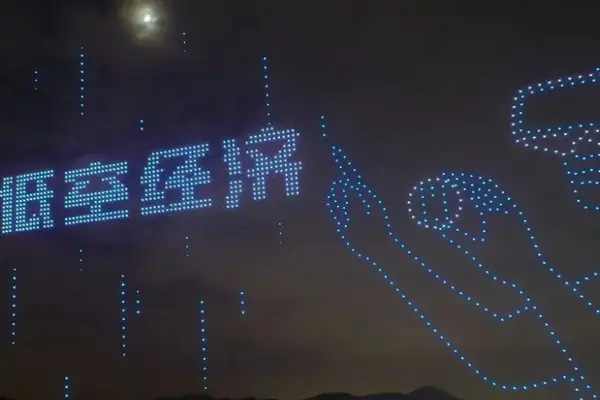

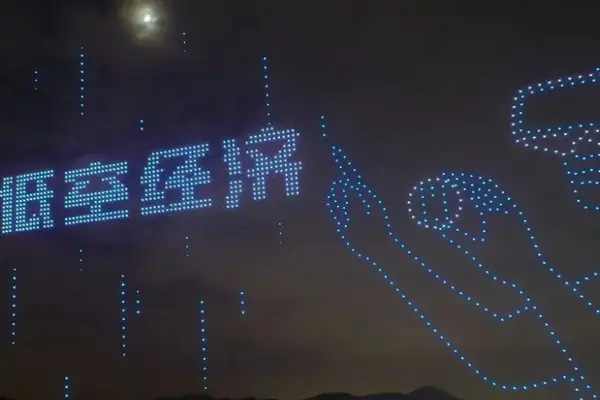

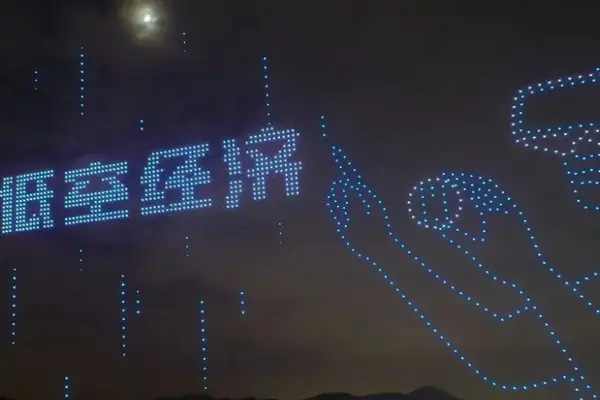

中国、ドローンショーがブームに 23年は100以上の都市で173回実施

中国貴州省六盤水市南開郷で今年3月、ミャオ族跳花節(祭り)に合わせてドローンショーが行われ、地元の人々や多くの観光客の目を楽しませた。 このドローンショーを行ったのは貴州省数智文化科技である。昨年8月にドロ...

徹夜で限定グッズを買い占め、日本の「ちいかわ」が中国で人気爆発の理由

日本で絶大な人気を誇る「ちいかわ」は中国でも若者たちから大きな支持を受け、2023年に最も勢いあるIPになった。漫画からアニメ、そしてSNSのスタンプにまで、ちいかわのキャラクターがあふれ、関連商品の売上高は瞬く間に1000万元(約2...

ティードリンク中国3位の「茶百道(ChaPanda)」、ついに香港上場 先行き懸念か初日終値は公募割れ

ティードリンクチェーン「茶百道(ChaPanda)」を運営する四川百茶百道実業(Sichuan BaiCha BaiDao Industrial)が4月23日、香港証券取...

中国の大型電動トラック「Windrose」、シリーズBで累計約170億円を調達 24年中に納車へ

大型電動トラックを手がける中国の「葦渡科技(Windrose Technology)」が4月11日、シリーズBで新たな資金調達を完了した。出資者は、滙豊銀行(HSBC)や...

人民元の決済シェア、3月も世界4位を維持 円は5位

世界の銀行の送金システムを運営する国際銀行間通信協会(SWIFT)が17日に発表した3月の月次報告とデータ統計によると、国際決済に占める人民元のシェアは4.7%と5カ月連続で世界4位を維持した。 上位3位はドル(47.4...

中国ECでライブコマースが存在感、23年のGMVは全体の23.1%に うち半分はTikTok中国版

中国の調査会社「星図数据(Syntun)」がこのほど、2023年の中国電子商取引(EC)業界の動向をまとめたリポートを発表し、経済の回復に伴って中国EC業界全体が一定程度...

テスラの大型蓄電システム「メガパック」、上海工場が5月着工 25年1~3月期に量産開始

米電気自動車(EV)大手テスラの大型蓄電システム「メガパック」の上海工場が、2024年5月に着工し、25年1~3月期に量産を開始する予定だという。米国国外では初のメガパッ...

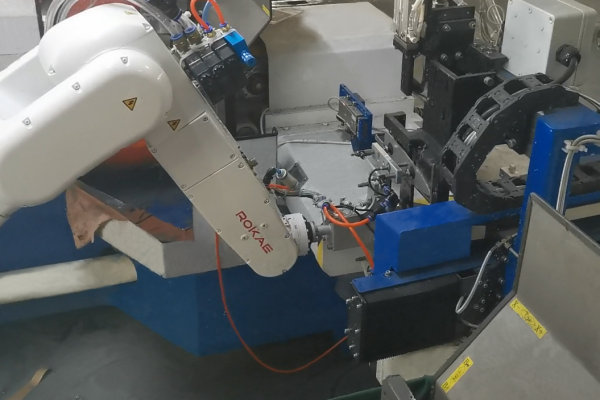

ロボット用パワーユニット開発の中国メーカー、ダイレクトドライブモーターでコストを大幅削減

ロボット用パワーユニットの開発を手がける中国の「本末科技(Direct Drive Technology)」はこのほど、プレシリーズBで1億元(約21億円)規模の資金を調達した。出資は北京市政府系の順禧私募基金(Shunxi Vent...

中国デロニクスグループ、日本のホテルチェーン「hotel MONday」に出資

中国ホテル・飲食大手の徳朧集団(Delonix Group、デロニクス)は4月1日、投資会社の鴎翎投資(Ocean Link、オーシャンリンク)と共同で、訪日外国人向けの...

中国、今後5年間の世界経済成長への寄与率が世界一 米ブルームバーグ

米ブルームバーグは、中国は今後5年間の世界の経済成長に対する最大の貢献者となり、その寄与率は7カ国グループ(G7)の全参加国の総和を上回り、米国のほぼ2倍になると予測している。 ブルームバーグが今週、国際通貨基金(IMF...

激安中国製品の大量流入に警戒 米国、関税免除ルールを厳格化

米国土安全保障省は4月5日、少額輸入小包の関税を免除する「デミニミス・ルール」の対象となる商品の検査を厳格化すると発表した。...

世界で台頭する中国の人型ロボット、大量生産で身近になる未来

未来のロボットと言われると、まず想像するのは二足歩行して対話する人型ロボットかもしれない。これまでホンダのASIMOやボストン・ダイナミクスのPETMANなど様々な企業が...

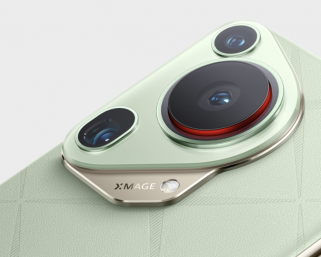

クアルコムに挑む中国「Siengine」、年内に「7ナノ」車載チップ100万枚出荷へ

高性能の車載チップの研究開発に取り組む中国の「芯擎科技(Siengine)」がこのほど、シリーズBで数億元(数十億円超)を調達した。中国国有企業構造調整基金二期が出資を主導し、基石資本(Costone Capital)などが参加した。...

中国・長安汽車、23年は2ケタの増収増益 24年の販売台数目標を265万台超に

中国の自動車メーカー、重慶長安汽車(Changan Automobile)が17日に発表した2023年12月期決算は、売上高が前年比24.8%増の1512億9800万元(約3兆2000億円)、純利益が45.3%増の113億2700万元...

メールマガジンに登録

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録