中国の民用ドローン、23年の納入数317万機超に

中国AIユニコーン「MiniMax」、1秒で3万字を処理するMoEモデル「abab 6.5」リリース

銀座出店で話題の中国本格麻辣湯「楊国福」、24年はドイツにも20店舗オープンへ

「すでに米国やイスラエルをリード」 中国新興のAI活用の暗視カメラ、大規模商用化を実現

最新記事

コネクト 東芝白物家電を買収し2年で黒字化、世界最大の家電メーカーに。中国「美的集団」成功の理由を徹底分析

東芝ライフスタイルを買収したことで知られる中国の白物家電メーカー「美的集団(Media)」(以下、美的)。買収からわずか2年で東芝ブランドを黒字化させた実績をもつ。世界ブランドへと成長した同社が成功した理由を探っていく。

中国の民用ドローン、23年の納入数317万機超に

中国工業情報化部の単忠徳副部長は18日、国務院新聞(報道)弁公室の記者会見で、中国で2023年に納入された民用ドローン(無人機)が317万機を超え、ゼネラルアビエーション(一般航空)製造業の生産額は510億元(約1080億円)以上とな...

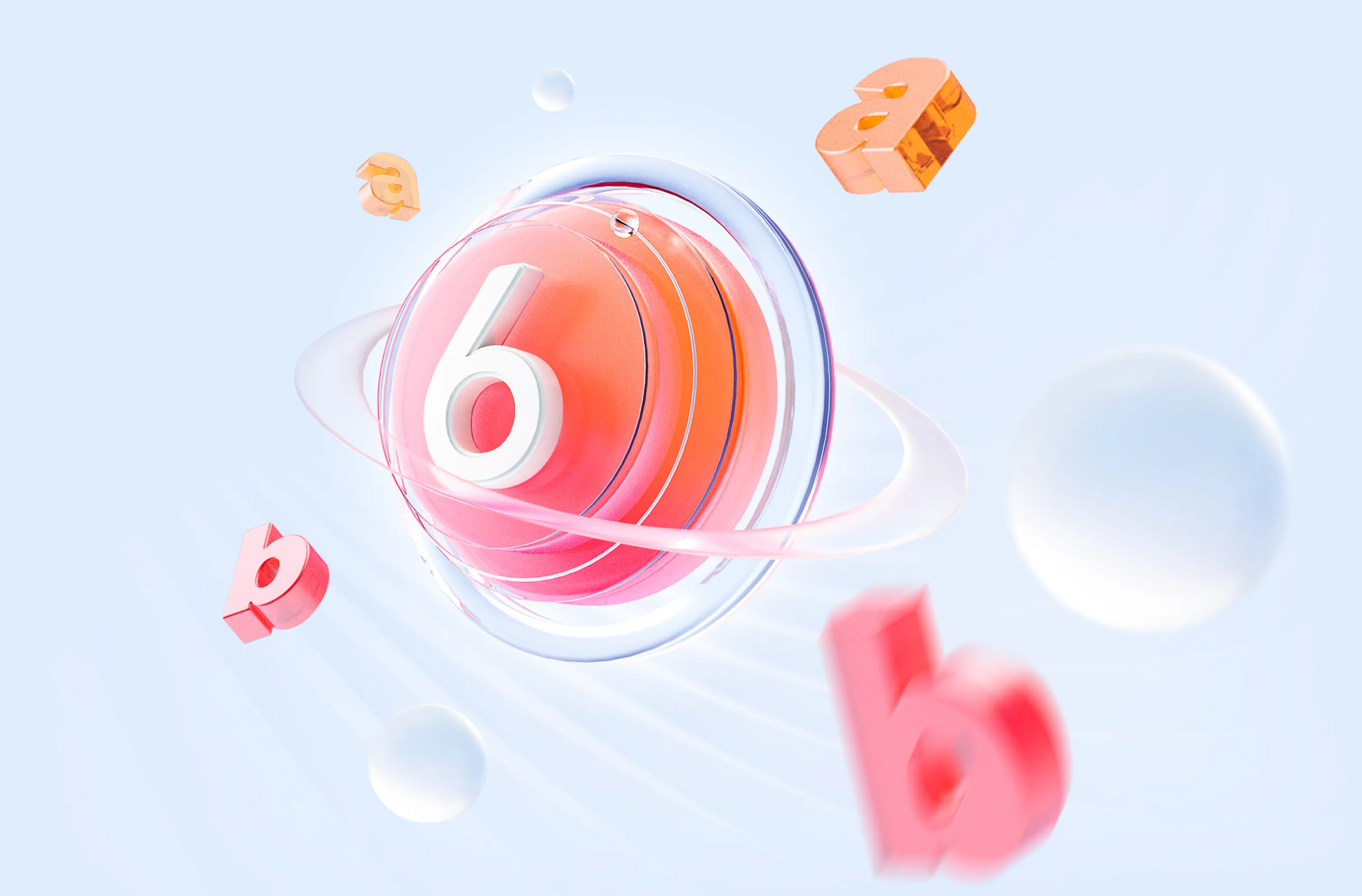

中国AIユニコーン「MiniMax」、1秒で3万字を処理するMoEモデル「abab 6.5」リリース

大規模言語モデル(LLM)の開発に取り組む中国の人工知能(AI)ユニコーン「MiniMax」は4月17日、1兆パラメータ規模のMoE(Mixture of Experts...

銀座出店で話題の中国本格麻辣湯「楊国福」、24年はドイツにも20店舗オープンへ

中国の麻辣湯チェーン「楊国福麻辣燙(ヤングオフマーラータン)」が、海外展開を加速している。...

「すでに米国やイスラエルをリード」 中国新興のAI活用の暗視カメラ、大規模商用化を実現

人工知能(AI)搭載の暗視カメラを開発する中国スタートアップ企業「深知未来(DeepThink)」がこのほど、シリーズA+で景泰资本(King Tower Capital)から数千万元(数億円超)を調達した。資金は技術開発とグローバル...

約1万点所蔵の「ハローキティ」私設ミュージアム 北京市

中国北京市通州区宋荘鎮に「ハローキティ」グッズを集めた私設ミュージアム「千猫会」がある。小さく精巧な切手やキーホルダーから1メートル以上ある巨大なぬいぐるみまで、180平方メートルの館内にはハローキティグッズ1万点近くがコレクションさ...

中国発ショートドラマアプリ「TopShort」、お嬢様系ドラマが日本で人気拡大 DL数は一時Netflix超え

1話が1〜3分で完結するショートドラマは、まず米国で人気に火がつき、日本にもブームが広がりつつある。なかでも大きな存在感を見せるのが、中国発のショートドラマアプリだ。 ...

家庭用品の設置から修理までをギグエコノミーで。技術者300万人が集まるプラットフォームが数十億円調達

家具から家電まで家庭用品全般のアフターマーケットサービスを手がける「魯班到家」がこのほど、シリーズBで数億元(数十億円超)を調達した。創新工場(Sinovation Ve...

ロボットに”大脳”を提供〜エンボディドAI開発の「X Square」が資金調達、複雑で細かな操作も実行可能に

エンボディドAIの開発に取り組む中国発のスタートアップ企業「X Square」がこのほど、エンジェルラウンドで聯想之星(Legend Star)から、さらに追加のエンジェル+ラウンドで九合創投(Unity Ventures)から、それ...

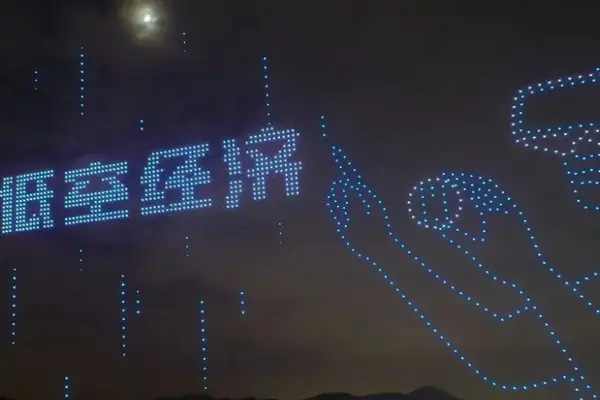

中国、ドローンショーがブームに 23年は100以上の都市で173回実施

中国貴州省六盤水市南開郷で今年3月、ミャオ族跳花節(祭り)に合わせてドローンショーが行われ、地元の人々や多くの観光客の目を楽しませた。 このドローンショーを行ったのは貴州省数智文化科技である。昨年8月にドロ...

徹夜で限定グッズを買い占め、日本の「ちいかわ」が中国で人気爆発の理由

日本で絶大な人気を誇る「ちいかわ」は中国でも若者たちから大きな支持を受け、2023年に最も勢いあるIPになった。漫画からアニメ、そしてSNSのスタンプにまで、ちいかわのキャラクターがあふれ、関連商品の売上高は瞬く間に1000万元(約2...

ティードリンク中国3位の「茶百道(ChaPanda)」、ついに香港上場 先行き懸念か初日終値は公募割れ

ティードリンクチェーン「茶百道(ChaPanda)」を運営する四川百茶百道実業(Sichuan BaiCha BaiDao Industrial)が4月23日、香港証券取...

中国の大型電動トラック「Windrose」、シリーズBで累計約170億円を調達 24年中に納車へ

大型電動トラックを手がける中国の「葦渡科技(Windrose Technology)」が4月11日、シリーズBで新たな資金調達を完了した。出資者は、滙豊銀行(HSBC)や...

人民元の決済シェア、3月も世界4位を維持 円は5位

世界の銀行の送金システムを運営する国際銀行間通信協会(SWIFT)が17日に発表した3月の月次報告とデータ統計によると、国際決済に占める人民元のシェアは4.7%と5カ月連続で世界4位を維持した。 上位3位はドル(47.4...

中国ECでライブコマースが存在感、23年のGMVは全体の23.1%に うち半分はTikTok中国版

中国の調査会社「星図数据(Syntun)」がこのほど、2023年の中国電子商取引(EC)業界の動向をまとめたリポートを発表し、経済の回復に伴って中国EC業界全体が一定程度...

テスラの大型蓄電システム「メガパック」、上海工場が5月着工 25年1~3月期に量産開始

米電気自動車(EV)大手テスラの大型蓄電システム「メガパック」の上海工場が、2024年5月に着工し、25年1~3月期に量産を開始する予定だという。米国国外では初のメガパッ...

メールマガジンに登録

セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け

メールマガジンに登録